Revue Hommes & migrations

Par Marie Poinsot

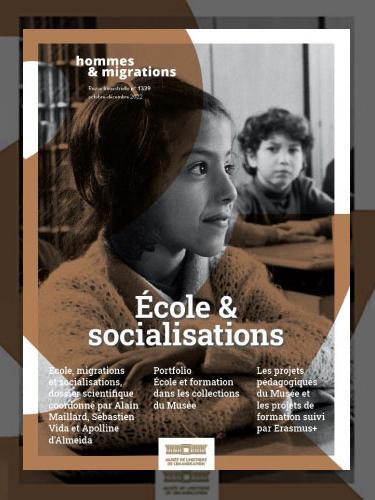

La revue Hommes & migrations est la revue du Musée national de l’histoire de l’immigration, spécialisée sur les réalités migratoires et leurs conséquences sur les sociétés contemporaines. Sa ligne éditoriale répond à trois priorités complémentaires : faire l’inventaire des travaux de recherche sur les migrations internationales ; être la vitrine des collections et des chantiers du musée ; donner la parole aux acteurs engagés professionnellement sur le terrain, aux personnalités et aux artistes qui participent au débat sur les migrations et la citoyenneté. Marie Poinsot est politologue, rédactrice en chef de la revue Hommes & migrations, et cheffe du département des éditions du Musée national de l’histoire de l’immigration. Elle a co-écrit avec Serge Weber, Migrations et mutations de la société française (La Découverte, 2014). Elle introduit, ici, le n°1339 d’octobre-décembre 2022 de la revue Hommes & migrations, qui aborde la façon dont l’école est confrontée aux migrations et les perceptions qu’ont les élèves migrants de l’école et de leur scolarité à travers différentes études de cas : le multilinguisme des enfants allophones, les représentations de l’immigration, la construction des identités, les différents modules de transmission de mémoires, de socialisations et d’apprentissages.

Faire école avec tous les élèves

La France accueille près de 70.000 élèves migrants allophones par an qui ont vécu des parcours migratoires hétérogènes, certains des traumatismes, d’autres un exil fait d’arrachement familial. Souvent ces enfants partagent un sentiment d’insécurité, une précarité sociale et juridique que l’institution scolaire ne peut méconnaître. Comment l’école, cet espace de socialisations par excellence, affronte-t-elle ces situations complexes pour assurer sa mission éducative auprès de ces élèves ? L’originalité de ce numéro sur l’école confrontée aux migrations tient à l’analyse centrale des perceptions et les vécus que les élèves migrants ont de l’école et de leur scolarité en se distinguant de la seule évaluation de leurs performances dans les dispositifs d’accueil dont les acronymes se multiplient au fil des années.

Le rôle prédominant des enseignants

Peu formés à la différenciation pédagogique, les enseignants manquent d’outils didactiques et pédagogiques pour décrypter les situations des élèves. Pourtant, quand ils s’investissent dans ces dispositifs d’accueil, ils retrouvent un sens à leur mission éducative, interrogent leurs pratiques professionnelles, découvrent les vertus de la pluridisciplinarité et des partenariats hors scolaires. Leur engagement personnel parvient à transformer l’apprentissage du français en levier inclusif des élèves allophones et l’accueil à l’école en hospitalité partagée par toute la communauté scolaire.

Des écosystèmes adaptés aux contextes locaux

L’étude des expériences positives de scolarisation des enfants allophones permet de dégager des pistes pour les professionnels : climat de confiance avec les parents et les élèves, valorisation des patrimoines culturels et linguistiques dans la classe, appui sur les langues familiales comme des ressources au sein d’une « école-monde », réseaux d’entraide et co-enseignement sur la base d’une didactique collaborative et participative avec les élèves. Il s'agit d’extraire ces élèves de leur perception d’être des étrangers, de les sortir d’une altérité réductrice et misérabiliste pour leur insuffler une envie de s’en sortir. Les projets pédagogiques du Musée déconstruisent l’histoire de l’immigration avec des élèves en investissant la littérature, le cinéma et le patrimoine des affiches militantes. La diversité des gestes pédagogiques et des ressources culturelles ou artistiques stimule la créativité des élèves. D’autres projets portent sur la formation des enseignants sur les réalités plurilingues en créant des partenariats entre universités et académies dans le cadre des programmes de l’agence Erasmus+.

Des collections sur les bancs de l’école

Les collections du Musée sur l’école prouvent l’ancienneté de la France comme patrie éducative, dotée d’une constellation d’institutions attractives. Des objets témoignent de la fierté de parcours scolaires réussis, de la bienveillance de certains enseignants et de l’émancipation à travers les savoirs. Elles dessinent le portrait d’une société française en cours de démocratisation et de diversification culturelle. Mais elles révèlent également les traces du passé colonial sur la formation des représentations sociales des élèves. La visibilité religieuse à l’école interroge aujourd’hui les défis que l’institution scolaire doit affronter pour lutter contre les stéréotypes et les discriminations en cours dans la société française.

Une sociologie de combat

Pour clore cette année de célébration de l’indépendance algérienne, la revue publie trois articles autour de la figure de Abdelmalek Sayad, fondateur d’une sociologie du fait migratoire dont les travaux ont investi plus que d’autres le rôle de l’école dans les trajectoires des enfants de l’immigration algérienne.

SOMMAIRE

ÉDITO

Faire école avec tous les élèves

Par Marie Poinsot

LE POINT SUR

Introduction : École, migrations et socialisations

Par Alain Maillard

- Entre migrations et inclusion : L’accueil des élèves allophones à l’école élémentaire du Peyrouat de Mont-de-Marsan (Landes)

Par Céline Piot - L’accueil des migrants à l’école : étude de cas dans un collège REP+ de la Marne

Par Élodie Castaingts - Représentations identitaires, socialisations et compétences plurilingues des élèves allophones

Par Sofi a Stratilaki-Klein - Mémoires migrantes à l’école primaire : créer des outils pour l’analyse de sources orales

Par Fanny Matton - Des élèves musulmans à l’École catholique : une présence qui interroge l’institution sur sa mission éducative et civique

Par Sébastien Vida - Atouts et enjeux de l’interdisciplinarité dans la recherche sociétale : l’exemple d’Evascol

Par Catherine Mendonça Dias et Isabelle Rigoni - Résilience collective, apprentissages, enseignement

Par Christine Karmann et Annemarie Dinvaut

AU MUSÉE

Portfolio

- École et formation dans les collections du Musée

Par Fabienne Muddu

Recherche

- Combattre en sociologues

Entretien avec Amin Pérez réalisé par Marie Poinsot - Avec Sayad, leçons de socioanalyse

Par Francine Muel-Dreyfus - L’histoire d’une famille algérienne racontée à des lycéens : un cas de sociologie de la réception

Par Stéphane Beaud

Pédagogie

- Prix littéraire de la Porte Dorée : un jury ouvert aux lycées

Par Delphine Vanhove - Création d’un kit pédagogique pour décrypter des affiches militantes

Par Ibtissem Hadri-Louison - Adam et Amar (16 min, 2022)

Par Christiane Audran-Delhez - Cinéma pour Tous : l’histoire de l’immigration par le cinéma

Entretien avec Véronique Servat réalisé par Marie Poinsot

Réseau

- Quand l’intime devient politique…

Par Anne Morillon

CHAMPS LIBRES

Repérages

- Les enseignants à l’épreuve du plurilinguisme

Entretien avec Isabel Albar, Emmie Espanel et Alice Delserieys Pedregosa réalisé par Sandrine Courchinoux et Marie Poinsot

Initiatives

- La science est-elle solide ?

- Une exposition-dossier produite par le Musée national de l’éducation

Entretien avec Laurent Trémel réalisé par Marie Poinsot

Kiosque

- Point de rupture

Par Mustapha Harzoune

Musique

- Denis Laborde. De la pratique musicale aux sciences expérimentales du social

Propos recueillis par François Bensignor

Films

- La Cour des miracles (Carine May, Hakim Zouhani)

- Les Miens (Roschdy Zem)

- La Cour de Babel (Julie Bertuccelli)

Livres

- Romance in Marseille (Claude McKay, traduit de l’anglais par Françoise Bordarier

- et Geneviève Knibiehler)

- Figures de l’Autre. Perceptions du migrant en France (Catherine Wihtol de Wenden)

- Je dois vous dire. Nos droits sont en danger (Jacques Toubon)

- Immigration, idéologie et souci de la vérité (Michèle Tribalat)

Par Mustapha Harzoune - Les Couleurs (Valentine Hamet)

Par Nicolas Treiber