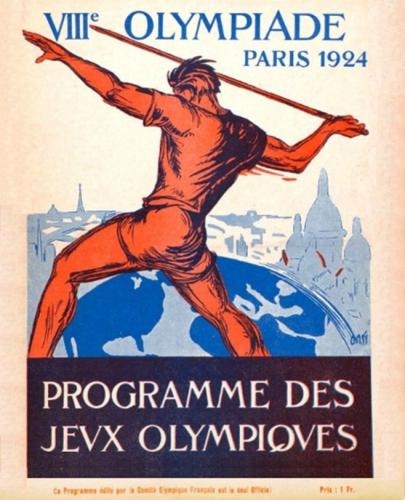

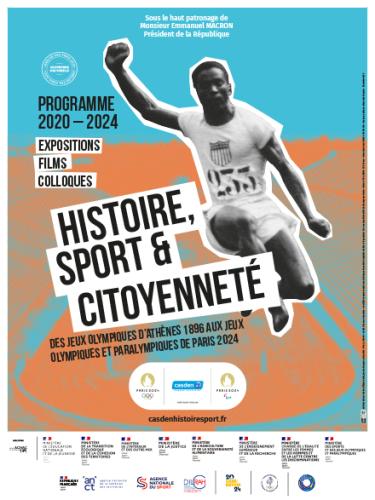

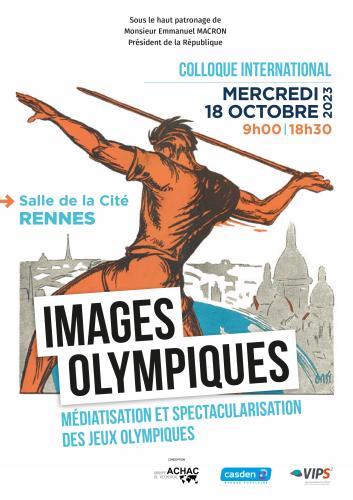

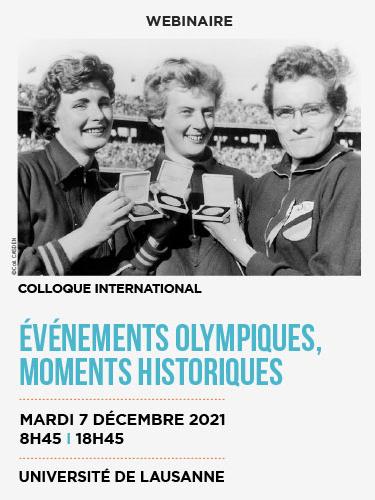

« Les Jeux Olympiques de 1892 à 2024 »

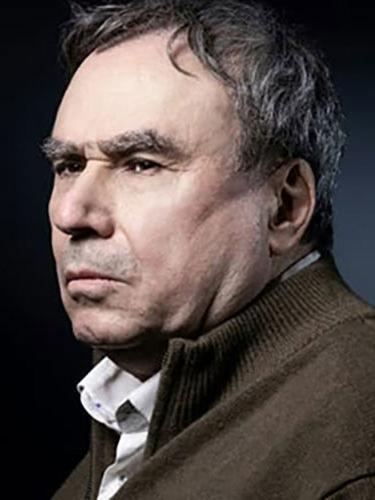

par Patrick Clastres

Cet ouvrage de Patrick Clastres offre une synthèse historique très accessible sur les 30 éditions des Jeux d’été depuis Athènes en 1896 jusqu’à Paris en 2024. Professeur de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne, il y combine sans jargon, mais avec exigence scientifique, les approches sociales et culturelles, économiques et médiatiques, politiques…