202328 nov. /

17 déc.

« Carte noire nommée désir » par Rébecca…

Paris, Gennevilliers, Bobigny, Ateliers Berthier, T2G, MC93

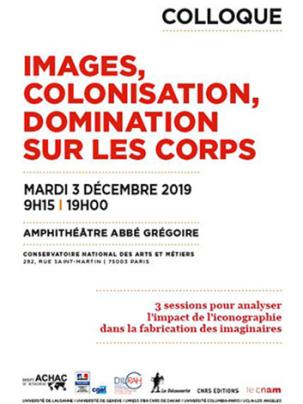

20193 déc.

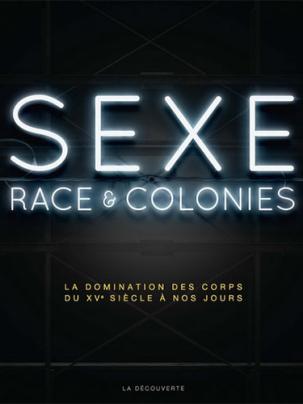

Images, colonisation, domination sur les corps

Paris, Conservatoire national des arts et métiers

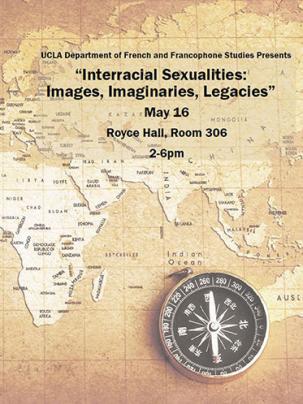

201916 mai

Interracial sexualities: images, imaginaries,…

Los Angeles, Université de Californie/UCLA

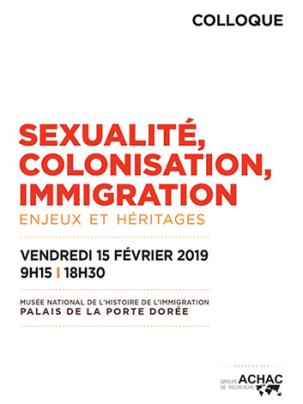

201915 fév.

Sexualité, colonisation, immigration : enjeux et…

Paris, Musée national de l’histoire de l’immigration

Aucun élément trouvé