À ne pas manquer

09 fév. 2026

17 mars 2026

Abonnez-vous

à notre newsletter

Voir les archives →

Créé en 1989, le Groupe de recherche Achac est un collectif de chercheur.se.s, d’universitaires, d’écrivain.e.s, de collectionneur.se.s, de documentaristes, de scénographes/muséographes et de journalistes qui travaillent sur les représentations, les discours et les imaginaires coloniaux et postcoloniaux, ainsi que sur les flux migratoires extra-européens à travers différents programmes de recherche. Ces travaux se traduisent par la conception d’expositions, la publication d’ouvrages, la réalisation de documentaires et l’organisation de manifestations scientifiques.

Les dates clés

1989

Création du Groupe de recherche Achac au sein de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne et du Centre de recherches africaines (CRA)

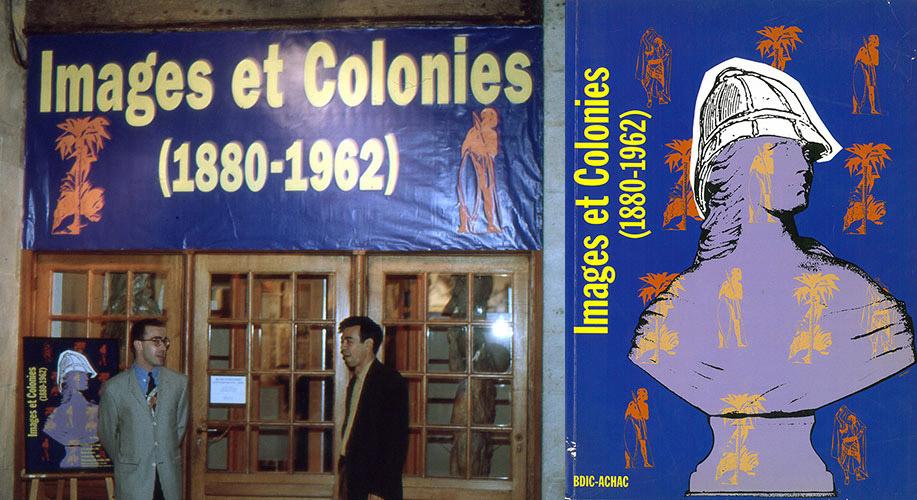

1993

Exposition « Images et colonies » aux Invalides (MHC-BDIC) et son catalogue (BDIC-ACHAC)

1994

Festival des films coloniaux

« Maghreb et Afrique noire au regard du cinéma colonial » à l’Institut du monde arabe (Paris)

1995

Colloque à Marseille et ouvrage collectif L’Autre et Nous (Syros)

1996

Publication de l’ouvrage Images d’empire (La Documentation française/ La Martinière)

1997

Publication de De l’Indigène à l’immigré (Gallimard)

2001

Publication du livre Le Paris noir (Hazan)

2002

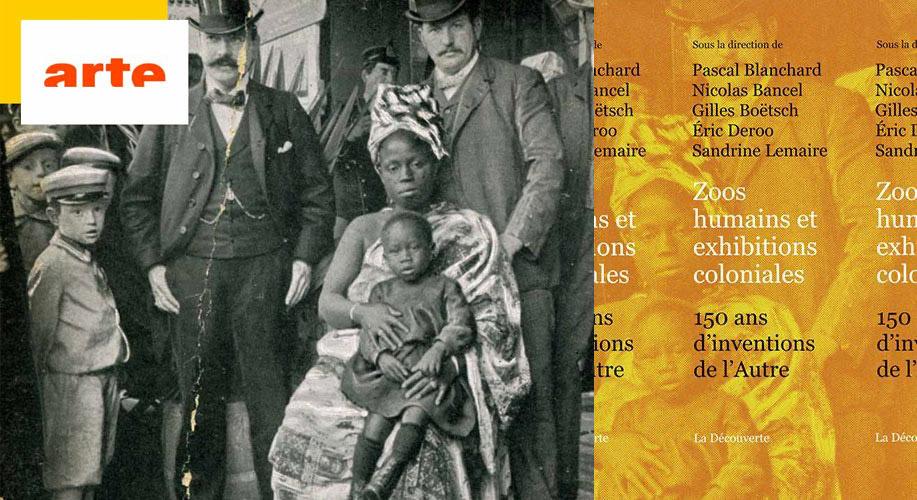

Documentaire « Zoos Humains » (Arte) et publication de Zoos Humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre (La Découverte)

2003

Publication de Culture Coloniale. La France conquise par son empire (1871-1931) (Autrement) et de Le Paris Arabe (La Découverte)

2004

Publication de Le Paris Asie (La Découverte) et de Culture impériale. Les colonies au cœur de la République (1931-1961) (Autrement)

2005

Publication de La Fracture coloniale. La société française au prisme des héritages coloniaux (La Découverte)

2009

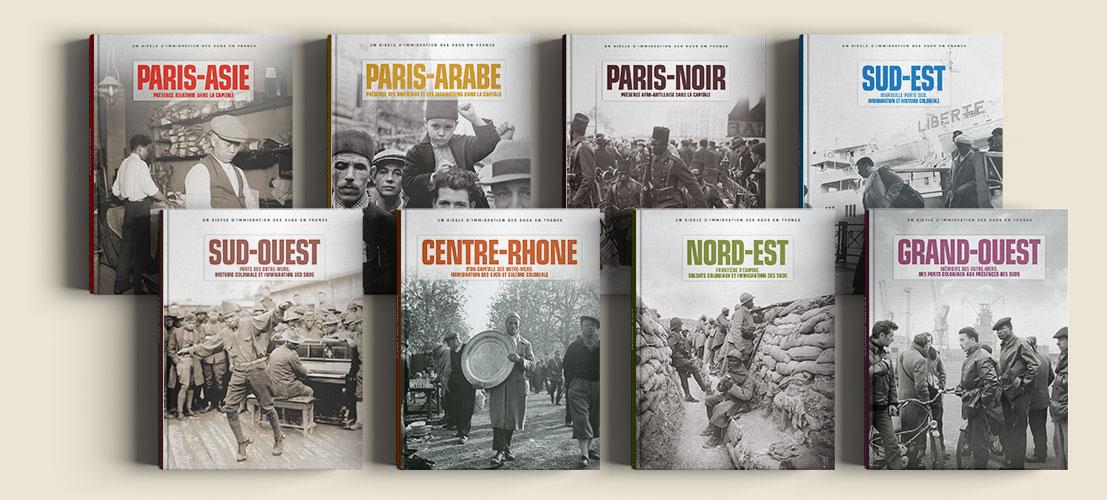

Parution du coffret « Immigration des suds » (GRA Éditions)

2010

Documentaire « Des Noirs en couleur » (Elle est pas belle la vie !/Bâtisseurs d’images)

2011

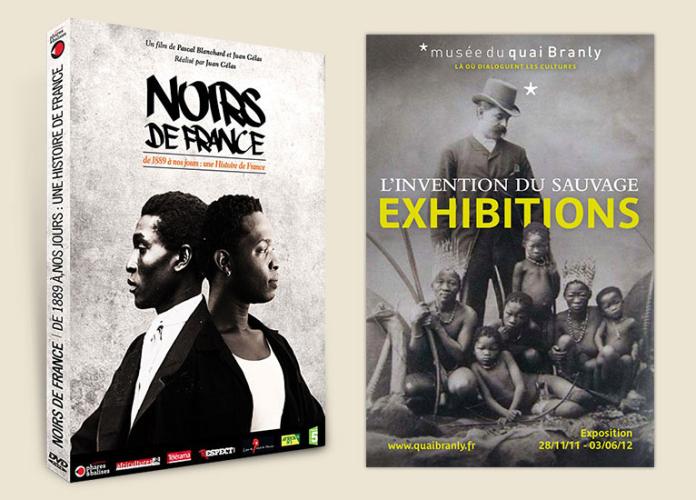

Documentaire « Noirs de France » (France 5, La compagnie des phares et des balises) et exposition « Exhibitions. L’invention du sauvage » au Musée du quai Branly (novembre 2011-juin 2012)

2012

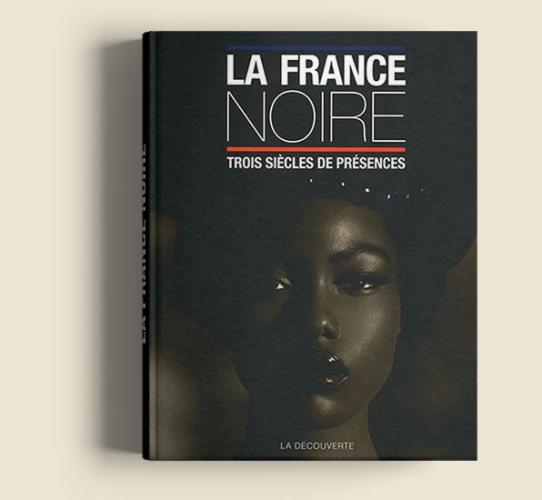

Publication de La France noire. Trois siècles de présences (La Découverte)

2013

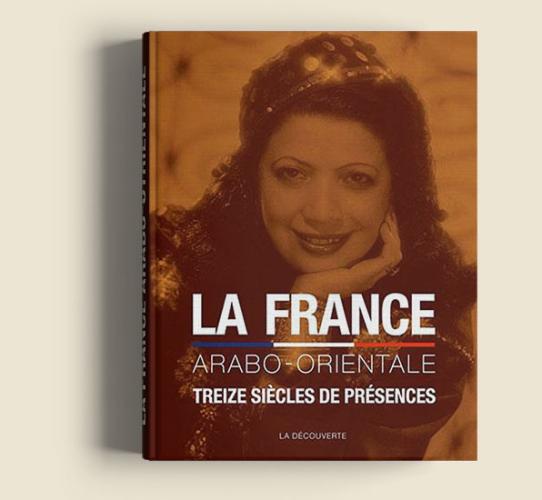

Publication de La France arabo-orientale. Treize siècles de présences (La Découverte)

2014

Série documentaire « Frères d’Armes » (France TV/TV5)

2015

Série documentaire « Champions de France » (France TV)

2017

Série documentaire « Artistes de France » (Bonne Pioche, France TV)

2018

Publication de Sexe, race & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours (La Découverte) et documentaire « Sauvages. Au cœur des zoos humains » (Arte, Bonne Pioche)

2019

Publication de Décolonisations françaises. La chute d’un empire (La Martinière)

2020

Documentaire « Décolonisations. Du sang et des larmes » (France 2/Cinétévé)

2021

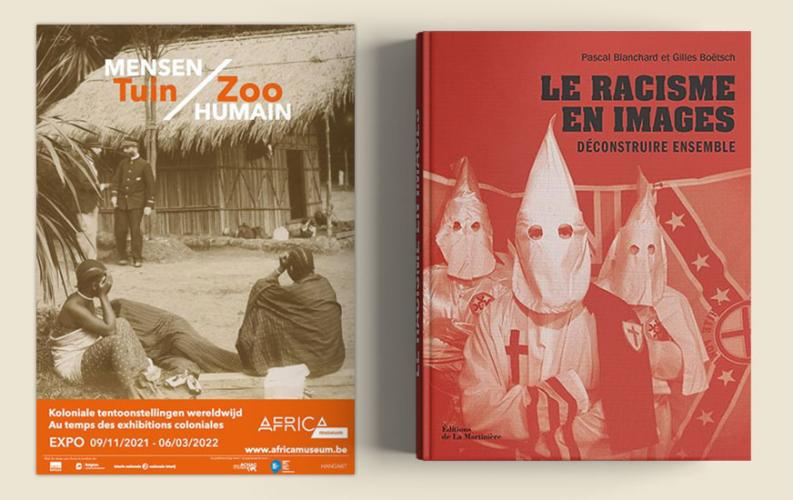

Exposition « Zoo humain. Au temps des exhibitions coloniales » à l’AfricaMuseum (Belgique) et publication de l’ouvrage Le racisme en images. Déconstruire ensemble (La Martinière)

2022

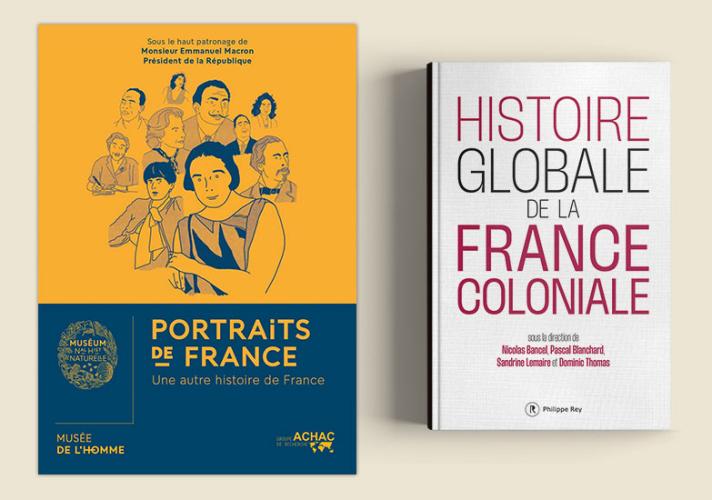

Exposition « Portraits de France » au Musée de l’Homme (Paris) avec itinérance de l’exposition en France et publication de Histoire globale de la France coloniale (Philippe Rey)

Pour pouvoir afficher la timeline Twitter @ACHAC_Officiel vous devez autoriser les cookies de celui-ci. Vous pouvez activer ceux-ci en cliquant ici.

Vous pouvez aussi nous suivre directement sur Twitter

Ce site web utilise

des cookies.

En poursuivant votre navigation sur ACHAC.COM, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer votre expérience de navigation sur le site.

Vous pouvez à tout moment modifier votre choix en cliquant sur le lien dédié

présent dans nos mentions légales.

-

Cookies obligatoire

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet et ne peuvent être désactivés. Ces cookies ne récoltent et ne transmettent aucunes données personnelles sensibles.

-

Réseaux sociaux

-

Twitter

Cookies générés par Twitter lors de l'affichage sur le site de la timeline du compte @ACHAC_Officiel.

En savoir plus -

Youtube

Cookies générés par Youtube lorsque l'on visionne les vidéos directement sur le site achac.com.

En savoir plus -

Viméo

Cookies générés par Viméo lorsque l'on visionne les vidéos directement sur le site achac.com.

En savoir plus

-

-

Statistiques

-

Google Analytics

Cookies générés par Google Analytics pour récolter des données statistiques.

En savoir plus

-