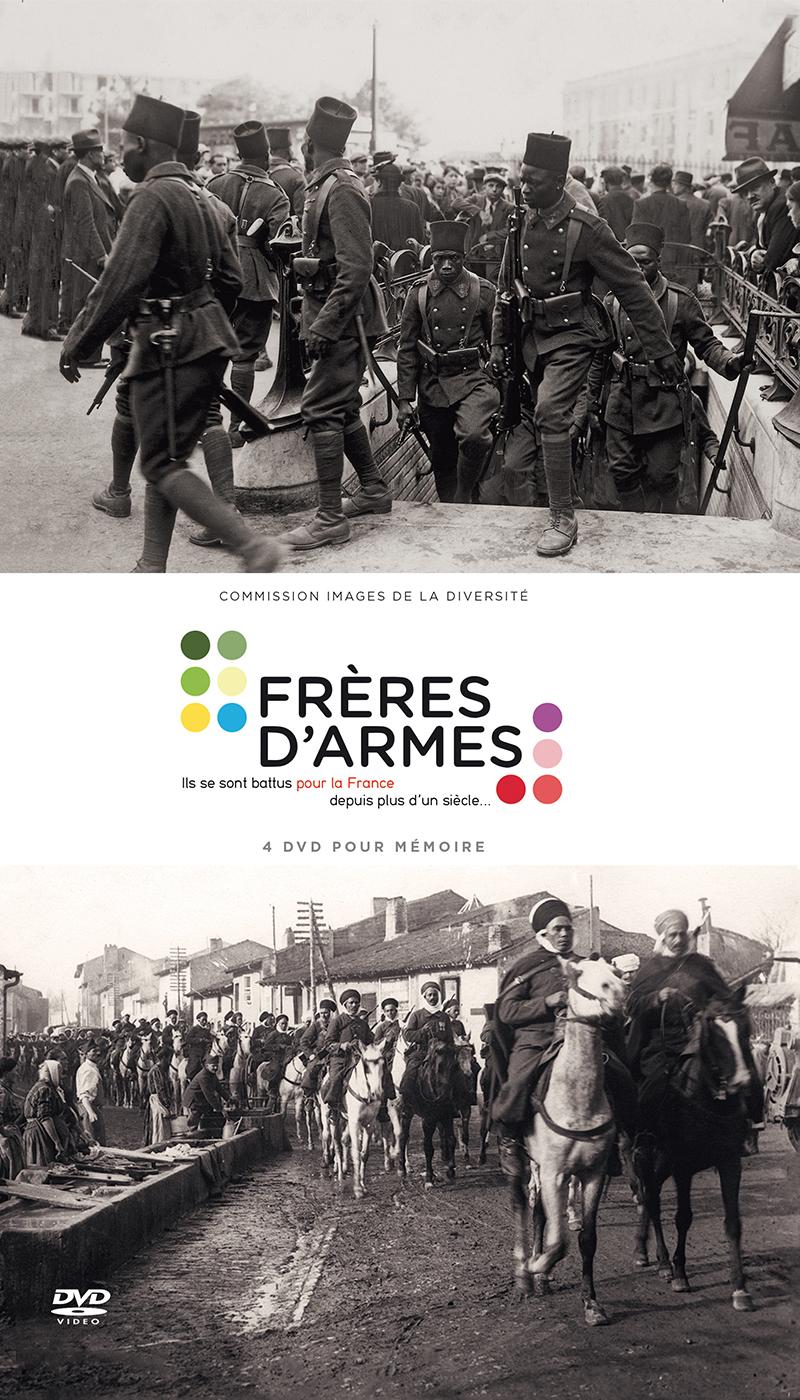

Série Frères d’armes

Ils se sont battus pour la France depuis plus d'un siècle... Ils sont venus des quatre coins du monde, dans la Légion, avec les armées britanniques depuis les Indes ou les armées américaines, d’Afrique du sud, d’Australie ou de Jamaïque pour combattre en France. Ce sont les Arméniens fuyant la Turquie, les Espagnols antifranquistes, les résistants juifs ou allemands, les antifascistes italiens… ils ont eux aussi participé aux côtés de l’Armée française à ces moments héroïques. Cette série raconte le destin incroyable d'hommes et de femmes venus des quatre coins du monde, d'anciennes colonies, de protectorats et de territoires alliés, mais aussi de régions françaises, qui se sont battus pour la France depuis plus d'un siècle.

Pascal Blanchard et Rachid Bouchareb

Tessalit Productions/Les BDM/INA/Pathé Gaumont Archives (2015)

Diffusion : France Télévisions/TV5, mai 2014 à mai 2015

50 épisodes

Ensemble. Présences des Afriques, des Caraïbes et de l’océan Indien dans l’Armée française (2013)

Ensemble. Présences maghrébines et orientales dans l’Armée française (2013)

Ensemble. Présences asiatiques et du Pacifique dans l’Armée française (2014)

Soldats noirs. Troupes françaises et américaines dans les deux guerres mondiales (2017)

Les troupes coloniales françaises dans les deux guerres mondiales (2017)

- Roland Garros (1888-1918)

-

Roland Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion dans une famille originaire de Toulouse par son père et de Lorient par sa mère. Son père s'installera ensuite avec son épouse et ses enfants comme avocat à Saigon, en Indochine. En 1900, il part seul pour le collège Stanislas à Paris. Il contracte alors une grave pneumonie et est envoyé poursuivre la classe de 6e à Cannes. Grâce au soleil, au sport et à une forte personnalité, il recouvre la santé. Il continue ses études à Nice puis à Paris, à Janson de Sailly où il s'initie au rugby, avant d'intégrer HEC.

Il se passionne alors pour l'automobile et ouvre près de l'Arc de Triomphe un commerce de revente de « voitures automobiles ». En 1909, lors de la grande semaine de l'aviation à Reims, il se découvre une nouvelle passion, voler, qu'il finance avec les bénéfices des ventes de voitures. Il obtient le brevet de pilote en 1910. Il devient très vite l'un des pionniers de l'aviation, gagne de nombreuses courses et des prix, en particulier celui attribué par Henri Deutsch de la Meurthe. Il effectue divers voyages aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Le 13 septembre 1913, il réussit la première traversée de la Méditerranée, de Fréjus à Bizerte, soit 780 kilomètres, un véritable exploit.

Roland, né à la Réunion et n'ayant pas fait de service militaire n'est pas mobilisable. Il s'engage dès le 2 août 1914 comme pilote. Après avoir participé à de nombreuses missions de reconnaissance et d'observation, il met au point une mitrailleuse tirant à travers l'hélice. Avec ce dispositif, il abat trois avions allemands en avril 1915. Une panne l'oblige à se poser dans les lignes allemandes. Prisonnier, il ne réussit à s'évader qu'en février 1918. En dépit de son état de santé et d'une forte myopie aggravée durant sa captivité, il reprend le combat et meurt le 28 octobre 1918, au-dessus de Vouziers dans les Ardennes ; son avion est abattu par un Fokker allemand. Il recevra un hommage national et un monument sera créé en son souvenir.

En 1927, Émile Lesieur, ami de Garros et membre comme lui du Stade français depuis 1906, obtint que le nom de Roland Garros soit donné au nouveau stade de tennis parisien qui était construit pour accueillir les épreuves de la Coupe Davis et depuis plusieurs années les internationaux.

Roland Garros raconté par Roschdy Zem

- Ouassini Bouarfa (1919-2007)

-

Ouassini Bouarfa fait partie des 177 Français qui débarquent sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944, dans le cadre de l’opération Overlord sur la plage Sword de Colleville-Montgomery. Ils s’intègrent dans les cent trente-deux mille sept cent quinze combattants du corps expéditionnaire, majoritairement américains, britanniques et canadiens. Ouassini Bouarfa est sans nul doute l’un des seuls non-Européens présents sur les plages, à ses côtés il n’y a aucun Africain, ni Afro-Américains, ni Asiatiques.

Originaire d’Algérie, Ouassini Bouarfa s’est engagé très jeune dans la marine française où il sert d’abord comme infirmier. En 1940, n’acceptant pas la défaite, il rejoint les Antilles puis la Grande-Bretagne où il intègre le célèbre commando Kieffer, au sein de la section médicale. L’obtention du béret vert, pour lui comme pour ses camarades des commandos, s’effectue au prix d’une redoutable sélection physique et morale. Entraînements à balles réelles, combats à mains nues et connaissances techniques font des brevetés des combattants d’élite à toute épreuve.

Le jour J, le 6 juin 1944, l’enjeu stratégique de leur mission périlleuse est à la hauteur de leur préparation. Le commando Kieffer assure alors une véritable tête de pont dont l’objectif est d’ouvrir la voie sur l’ouest de Riva-Bella, de neutraliser la position fortifiée allemande, puis de pénétrer dans les terres afin d’atteindre le pont de Bénouville, dit « Pegasus Bridge », dont se sont emparés les parachutistes anglais. Ouassini Bouarfa est blessé dès le début de l’assaut sur la plage de Ouistreham. Il fait ainsi partie des 25% des bérets verts blessés dès le premier jour (40% des commandos seront tués ou blessés à cet instant précis).

Le commando Kieffer, une fois les premières opérations accomplies, rentra en Angleterre pour être reconstitué avant de revenir sur le continent et prendre part à de nouvelles missions. À peine rétabli, Ouassini Bouarfa retourne au combat comme quartier-maître infirmier : en Normandie d’abord, puis à Flessingue, sur l’île de Walcheren, aux Pays-Bas, en novembre 1944, en vue de sécuriser l’accès au port d’Anvers.

Pour l’audace des missions accomplies et les victoires acquises, les fusiliers marins seront cités cinq fois à l’Ordre de l’armée. Le 1er BFM/RFM reçut du général de Gaulle, le titre de Compagnon de la Libération en récompense de son implication dans la libération de la France.

Ouassini Bouarfa a 25 ans lorsqu’il participe au défilé des forces alliées, sur les Champs-Élysées, le 25 mai 1945, après la capitulation allemande. Français et Britanniques défilent ensemble.

- Addi Bâ (1911-1943)

-

Addi Bâ Mamadou quitte la Guinée à l’âge de 17 ans et arrive en France comme cuisinier au temps de l’exposition coloniale de 1931. En septembre 1939, Addi Bâ, en dépit de sa petite taille, 1,55 mètre, s'engage. Il est affecté au 12e régiment de tirailleurs sénégalais qui a été recréé à Marseille peu après la déclaration de guerre et qui prend le nom de 12e RIC en juin 1940. Dans la nuit du 18 juin 1940, Addi Bâ est fait prisonnier. Sous ses yeux, plusieurs Africains sont exécutés par les Allemands. Le soir même, il s’évade.

Addi Bâ se cache quelques semaines dans la forêt vosgienne avec d’autres camarades qu'il aide à passer en Suisse, mais lui, choisit de rester en France, car contrairement à de nombreux camarades directement arrivés d'Afrique, il connaît bien le pays, ses habitants et leurs habitudes. À Tollaincourt, dans les Vosges et loin de la guerre, il est quasiment adopté par les villageois de cette France rurale qui a souvent bien moins de préjugés que dans les zones urbaines. En février 1943, le gouvernement de Vichy doit accepter des autorités d'occupation allemande la mise en place du service du travail obligatoire (STO) par lequel les jeunes Français sont envoyés travailler en Allemagne. Nombreux sont alors ceux qui quittent les villes et leurs familles afin de se regrouper dans des zones rurales difficiles d'accès pour fuir ce service. Les Vosges deviennent ainsi un lieu de refuge qui peu à peu va donner naissance aux maquis et aux actions de résistance armée.

C'est ainsi qu'en mars 1943, Addi Bâ Mamadou fonde avec Marcel Arburger, le camp de la Délivrance au cœur des Vosges. Dénoncé, ce regroupement de jeunes gens réfractaires au STO est évacué en hâte le 11 juillet 1943. Quatre jours plus tard, les Allemands viennent arrêter, Addi Bâ, chez lui. Il tente de s'enfuir en sautant par la fenêtre mais est atteint par un tir de mitraillette. Blessé, il est incarcéré à la prison d’Épinal et interrogé par la police allemande qui n'obtient pas les renseignements recherchés. Le 18 décembre 1943, il est fusillé.

À la Libération, son combat est oublié. Il faut l’engagement de quelques-uns pour qu’on honore enfin sa mémoire et que la Médaille de la Résistance lui soit remise en 2003. Aujourd’hui, plusieurs rues et monuments portent son nom dans les Vosges et un film, plusieurs livres et autres récits lui rendent désormais hommage.

- Josephine Baker (1906-1975)

-

Freda Josephine McDonald est née le 3 juin 1906, à Saint-Louis dans le Missouri. Freda, toute petite, se fait remarquer par ses capacités à danser et à chanter. Elle s’engage très jeune dans une troupe qui sillonne les États-Unis et rencontre Willie Baker qu'elle épouse en 1921 et qu'elle quitte très vite pour tenter sa chance à New York : Broadway la fait rêver et elle est sûre de son talent.

Changeant souvent de compagnie, elle se fait connaître, à moins de 20 ans par le spectacle La Revue nègre au théâtre des Champs Élysées à Paris alors qu'elle a à peine débarqué à Cherbourg (le 25 septembre 1925). Elle danse vêtue d'un simple pagne de bananes sur un rythme encore inconnu en Europe, le charleston. Vedette de music-hall dans le Paris de l’entre-deux-guerres, star internationale, elle obtient la nationalité française en 1937. Sa notoriété est ambiguë ; son talent est immense mais elle fait aussi rêver les hommes par son corps noir et dénudé, son sens de la liberté, ses idées émancipatrices… Cette liberté est aussi associée à un certain patriotisme et un réel amour pour la France. Pendant la Drôle de Guerre (1939), elle participe au Théâtre aux Armées et chante pour les soldats « J’ai deux amours »… Après la débâcle de juin 1940, elle est sollicitée par un officier du service des renseignements gaulliste pour rejoindre la Résistance et devient dès novembre 1940, un agent de la France libre. Joséphine Baker use tout d’abord de sa notoriété pour recueillir de précieuses informations pour la Résistance dans les dîners mondains et les night-clubs fréquentés par les officiers de la Wehrmacht. Sous couvert de ses activités artistiques, elle part ensuite en 1941 à Alger avec pour mission de recueillir des renseignements. Après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, elle s’engage dans le Théâtre aux Armées alliées d'Algérie pour soutenir les combattants. Le 6 juin 1944, elle faillit disparaître dans un accident d'avion près de la Corse, libérée depuis septembre 1943. Joséphine Baker intègre officiellement le 23 juin 1944 l’armée de l’air avec le grade de sous-lieutenant et va suivre auprès du général de Lattre de Tassigny d'abord l'Armée B qui débarque en Provence puis la 1re armée française en offrant concerts et spectacles.

Décorée le 6 octobre 1946 de la Médaille de la Résistance puis le 18 août 1961 de la Légion d'honneur, elle est aussi titulaire de la Croix de guerre avec palme. Décédée le 12 avril 1975 après un dernier succès à Bobino à Paris, elle reçoit les honneurs militaires avant d’être inhumée, le 15 avril 1975, à Monaco.

- Romain Gary (1914-1980)

-

Roman Kacew naît dans une famille juive le 8 mai 1914 à Vilno, ville polonaise où l'antisémitisme est omniprésent. Abandonnée par son mari, sa mère Mina quitte Varsovie en 1928 avec son fils de 14 ans. Très francophile, elle s'installe à Nice où elle prend la gérance d'un petit hôtel et où Roman poursuit ses études. C'est un élève plutôt moyen mais qui se passionne pour la littérature ; il obtient ensuite une licence en droit à Paris en 1938.

Naturalisé français en 1935, il est appelé pour le service militaire dans l'aviation en 1938 à Aix-en-Provence. En 1939, il est instructeur de tir sur la base d'Avord, mais ne participe pas aux combats du printemps 1940. Il quitte Bordeaux le 20 juin 1940 pour rejoindre Alger, avec des camarades, en avion et à l'encontre des ordres reçus. Il gagne ensuite Londres et s'engage dans les forces aériennes françaises libres du général de Gaulle. Après des opérations au Moyen-Orient puis en Lybie, il est affecté, en 1943, au groupe de bombardement Lorraine où il prend alors le nom de Gary. Il participe aux bombardements sur l'Allemagne et est promu lieutenant. Blessé le 25 janvier 1944, il réussit à ramener son avion en Angleterre.

Après-guerre, il est diplomate (New York, Londres, Genève) et occupe le poste de consul général de France à Los Angeles de 1956 à 1960. Il est surtout connu comme écrivain de talent car il a publié une cinquantaine d'ouvrages et reçu deux fois le prix Goncourt, le premier en 1956 pour son ouvrage Les Racines du ciel et le second en 1975 sous le pseudonyme d'Émile Ajar, avec La Vie devant soi. Le 12 novembre 1970, Romain Garry suit la dépouille du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Il porte alors son vieil uniforme de capitaine aviateur avec la Légion d'honneur, l'insigne de Compagnon de la Libération et la Croix de guerre. Roman Kacew est mort à Paris le 2 décembre 1980.

- James Reese Europe (1880-1919)

-

James Reese Europe est né le 22 février 1881 à Mobile dans l'Alabama aux États-Unis. Au début du XXe siècle il est noir, musicien, chef d'orchestre, compositeur et participe à la diffusion d'une nouvelle musique le ragtime et le jazz. Reconnu comme l'un des meilleurs musiciens afro-américain, il est particulièrement célèbre pour un concert mémorable au Carnegie Hall en 1912. En 1917, lorsque les États-Unis entrent en guerre, il a 37 ans et s'engage au 15e régiment de la Garde Nationale de New York (NYNG), quasiment constitué que d'Afro-Américains. Il réussit à convaincre une cinquantaine de musiciens de s'engager avec lui afin de constituer un orchestre au sein du régiment. Comme il est chef de l'orchestre, le grade de lieutenant lui est attribué.

Il y a 400.000 Noirs dans l'armée américaine, mais seulement 100.000 vont être envoyés en France. L'État-major US estime que ces troupes doivent occuper des emplois de non-combattants dans l'intendance, le génie, le service des étapes. Il n'est pas question de mélanger dans les mêmes unités soldats noirs et soldats blancs. Toutefois, 20.000 Afro-Américains constituent deux divisions d'infanterie, les 92e et 93e DI qui pourraient participer aux opérations. C'est dans ce contexte racial que James Reese Europe arrive à Brest le 27 décembre 1917. Sous la pression des Français – motivés autant par des idées altruistes que par un réel besoin d'effectifs combattants – les Américains acceptent finalement que des régiments noirs soient envoyés sur le front à la condition d’être intégrés à des divisions françaises. Dans ce cadre, le 15e NYNG devient, le 15 février 1918, le 369e RIUS de la 16e division d'infanterie française. L'orchestre de James Reese Europe, composé uniquement de soldats noirs, devient celui du régiment de la division. Les soldats du 369e sont surnommés les Harlem Helfighters et ont pour insigne un serpent à sonnettes. Le régiment, qui compte 41 officiers et 1.973 hommes, est engagé dans les opérations en Champagne de juillet à novembre 1918.

De sa période combattante, James Reese Europe a laissé quelques œuvres musicales aux titres évocateurs : On Patrol in No Man's Land (1918) et All of No Man's Land is Ours (1919) dont les paroles et la musique parlent de la guerre et l'illustrent dans un registre original. James Reese Europe fait de sa musique, au contact de la France, un message porteur des idéaux d'égalité et de liberté : le jazz est une arme contre la ségrégation. La vie de ce musicien hors pair et soldat combattif s’arrête tragiquement en 1919 : il est poignardé au cours d'une rixe par un de ses compagnons de guerre. Son corps repose au cimetière d'Arlington.

- Do Huu VI (1883-1916)

-

Do Huu Vi, né le 17 février 1883, est le quatrième fils de Do Huu Phuong, riche mandarin de Cholon près de Saigon en Indochine française. Il donne à ses fils une éducation occidentale qui font leurs études à Paris, au lycée Janson de Sailly.

Do Hûu Vi entre à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1904. Quatrième indochinois à porte le casoar, il appartient à la promotion Centenaire d'Austerlitz. Sous-lieutenant d'infanterie en 1906, il est affecté au Maroc où il se distingue par son courage à la tête de sa section. Il se passionne aussi pour les aéroplanes et obtient, en 1911, le brevet de pilote n°649 délivré par l'aéroclub de France. Il revient, comme pilote militaire, au Maroc en 1912. Il démontre que l'avion est un moyen de reconnaissance remarquable en permettant, par les informations transmises rapidement, le dégagement d'une colonne bloquée par des rebelles. Au début de 1914, il retourne en Indochine pour faire des essais d'hydravions sur le Mékong et définir les bases d'une aviation aux colonies. Dès octobre et à sa demande, il rejoint la France. Il participe alors à de nombreux vols de reconnaissance, faisant toujours preuve de ténacité. En avril 1915, il est victime d'un accident à l'atterrissage alors qu'il avait pris l'air pour une mission importante en dépit de conditions atmosphériques déplorables. Le bras gauche est cassé, la mâchoire et la base du crane sont fracturées. Il reste neuf jours dans le coma. Les séquelles physiques sont très graves : il ne peut plus piloter. Il a été cité trois fois ; il a reçu la Légion d'honneur. Il n'a plus à faire preuve de son courage et de son patriotisme. Il pourrait ainsi rester dans l'aviation comme observateur ou dans un état-major où ses connaissances seraient appréciées. Cela ne correspond ni à son tempérament ni à son sens du devoir. « Il faut être doublement courageux, car je suis Français et Annamite » aurait dit Do Huu qui demande à revenir dans l'infanterie et obtient le commandement d'une compagnie dans la Légion étrangère.

Le capitaine Do Huu Vi est tué le 9 juillet 1916 dans la Somme. En 1921, son frère, également officier, avec le soutien des autorités coloniales, ramène son corps au Vietnam. Son nom est alors célèbre, un timbre à son effigie sera même produit pour lui rendre hommage.

- Ma Yi Pao (1894-1918)

-

Mia Yi Pao illustre la destinée de quelque 140.000 Chinois qui ont parcouru près de 10.000 kilomètres, pour servir et combattre aux côtés des Alliés, pendant la Première Guerre mondiale. En effet, la République de Chine ne resta pas neutre durant la guerre. Dès 1916, elle fournit de la main-d’œuvre en réponse aux demandes pressantes de la France et de la Grande-Bretagne. Le 1er août 1917, elle déclara la guerre à l’Allemagne.

Quelque 40.000 travailleurs chinois sont recrutés et envoyés auprès des Français (contre 100.000 auprès des Britanniques et des Américains tous dans le sud de la France), pour remplir les fonctions d’ouvriers, de dockers, de salariés agricoles, de terrassiers, d’employés de voirie… Ils contribuent ainsi à l’effort de guerre propice à la victoire. Mais plusieurs milliers d’entre eux (entre 2.000 et 20.000 selon les sources), présents dans les zones de combat, meurent sous les bombardements où sont décimés par les maladies. Les corps des travailleurs chinois sont conservés dans divers cimetières comme celui de Noyelles-sur-mer, dans la Somme où reposent 849 héros oubliés.

Mia Yi Pao, qui demeure méconnu, a son nom gravé dans la pierre de la nécropole nationale de Vic-sur-Aisne. Sa fiche militaire précise qu’il est « Mort pour la France, le 2 septembre 1918, décédé des suites de ses blessures, à l’ambulance de Jaulzy, dans l’Oise. » De religion musulmane, Mia Yi Pao avait quitté son pays, alors en pleine instabilité politique (période dite des Seigneurs de la guerre), pour échapper aux persécutions religieuses dont il était victime. Il s’engage dans la Légion étrangère, à l’âge de 24 ans, et se retrouve déployé avec ses frères d’armes dans les tranchées. Si une centaine de travailleurs chinois ont été reconnus « morts pour la France », Mia Yi Pao est le seul combattant immortalisé comme tel.

- Julius Ruellan (1873-1918)

-

Jules et Marguerite ont eu 18 enfants dont 15 sont encore vivants en 1914. Les Ruellan, famille d'armateurs de Paramé près de Saint-Malo, fervents catholiques et attachés à leur terre parlent le breton à la maison.

Neuf des dix frères Ruellan sont appelés pour la guerre et pour répondre à la mobilisation générale, Stanislas Ruellan est revenu des États-Unis et son frère André d’Uruguay. En 1915 ont été tués Bernard qui, âgé de 27 ans, était adjudant au 3e régiment de zouaves et André, 30 ans, sergent dans un régiment d'infanterie coloniale. En 1916, Henri brigadier de 24 ans à la 3e batterie du 7e régiment d'artillerie tombe à son tour ainsi que Louis, capitaine de réserve au 308e régiment d'infanterie et âgé de 38 ans. En mai 1918, Berchmans, lieutenant de réserve de 28 ans au 23e bataillon de chasseurs, est tué. Cette année-là meurt aussi Julius qui était prêtre et qui, à 45 ans, était l'aîné de la famille. À cette liste, il faut rajouter le nom de Xavier, gazé à Verdun, qui meurt quelques années plus tard. Et il reste des veuves et des orphelins... Même le curé a donc fait la guerre. En 1914, tout le clergé régulier et séculier en âge de l'être est mobilisé. En effet, avec la loi de 1889 dite des « curés sac-au-dos » les clercs sont astreints au service militaire. Il est de même pour les ministres des cultes protestant et israélite.

À la fin des années 1930, la famille Ruellan est citée en modèle dans toutes les écoles de France. Sur les dix frères Ruellan, six sont morts et les trois filles ont travaillé dans les hôpitaux pour soigner les blessés. Parmi les familles les plus touchées, on peut aussi citer celles qui ont perdus cinq fils : Les Jardot, d'Evette-Salbert (Territoire de Belfort), les de l'Estang du Rusquec, à Treflevenez (Finistère) et les Falcon de Longevialle, aux Côtes-d'Arey (Isère).

Un des survivants Ruellan, Charles, devient député d'Ille-et-Vilaine en 1919. Toute la classe politique est touchée par ces drames familiaux et humains, depuis les maires des petites communes jusqu'aux plus hauts responsables de l'État comme Paul Doumer qui va être président de la République en 1931 et dont les quatre fils sont morts à la guerre.

- Roger Allouès (1920-1997)

-

Originaire de Tunisie, Roger Allouès a seulement 19 ans lorsqu’il s’engage dans l’infanterie coloniale, et sert au Levant en automne 1939, avec le 24e régiment d’infanterie coloniale (RIC). Hostile au régime de Vichy, Roger Allouès décide, dès juin 1940, de rejoindre les Forces française libres. Il intègre le 1er Bataillon d’infanterie de marine (BIM) et part combattre l’Afrika Korps du général Erwin Rommel (1891-1944) en Égypte, aux côtés des soldats britanniques de la VIIIe Armée.

Volontaire, Roger Allouès participe à nombre d’actions périlleuses qui lui valent d’être cité à l’ordre de l’armée. Le 26 mai 1941, il est fait Compagnon de la Libération par le général de Gaulle, en hommage à son implication pour la cause de la France libre. Roger Allouès est blessé à deux reprises : lors de la campagne de Syrie, en juin 1941, puis en Libye en 1942, touché par une mine. Mais combattant dans l’âme, il souhaite, à chaque fois rétabli, repartir au combat. Dès mars 1942, Roger Allouès est de retour et participe à la bataille de Bir Hakeim (26 mai-11 juin 1942), dans le désert libyen, symbole de la résistance des Forces française libres face aux allemands et aux italiens. En dépit du siège, il parvient à s’extraire de l’étau et continue le combat dès juin 1942, au sein du Bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique (BIMP). Malgré les séquelles de ses blessures, il participe à la Campagne d’Italie, avec la 1re division française libre en avril 1944. Puis, en août 1944, il débarque en Provence. Lors des opérations pour la Libération de l'Hexagone, Roger Alloués est toujours en première ligne.

Démobilisé en septembre 1945, il décide de s’installer au Tchad, en tant que mécanicien pour la Compagnie cotonnière équatoriale française. Patriote dans l’âme, Compagnon de la Libération, titulaire de nombreuses autres décorations, Roger Allouès est mort à Antibes le 29 janvier 1997.

- Roger Sauvage (1917-1977)

-

Roger Sauvage est né à Paris le 26 mars 1917. Son père, d'origine martiniquaise, est mort durant la Grande Guerre. Après l'école Boulle, et passionné par les avions et la voile, il s'engage en 1935 et devient pilote ; il est nommé sergent en 1938.

En avril 1940, aux commandes d'un Potez 631, il est mitraillé par des chasseurs britanniques confondant son avion avec un Messerschmitt et doit atterrir dans de très mauvaises conditions. Il reprend les vols et abat, en mai et en juin, deux avions allemands : un Heinkel près de Meaux et un Dornier au-dessus de Tours. Après l'Armistice, il reste dans l'armée de l'Air d'abord à Nîmes puis en Afrique du Nord. En 1943, il est volontaire pour rejoindre un groupe de pilotes que le général de Gaulle envoie en URSS pour combattre avec les Russes. Après un long périple (Alger, Le Caire, Téhéran, Astrakhan, Moscou), il arrive en renfort à Toula le 7 janvier 1944 alors que l'escadrille Normandie-Niemen (composée de Français volontaires) a déjà subi de très lourdes pertes. Après un période d'entrainement sur les avions russes Yak, il participe à de très nombreux combats et termine la guerre avec seize victoires aériennes tout en ayant toujours gardé sa bonne humeur et sa gouaille héritées de Ménilmontant. Il revient en France avec son escadrille qui atterrit sur la piste du Bourget, près de Paris, le 20 juin 1945 après un long voyage par Potsdam, Prague, Stuttgart et Saint-Dizier en Haute-Marne.

Il est alors lieutenant et poursuit ensuite une carrière dans l'armée de l'Air qu'il quitte en 1968. Le capitaine Roger Sauvage, dit « Saussage » décède en 1977. Commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la Médaille militaire et de la Croix de guerre 39-45, il est aussi décoré l'ordre soviétique du Mérite et de celui d'Alexandre Nevski. En hommage à son parcours exceptionnel, la promotion de 2010 de l'École militaire de l'air de Salon-de-Provence s’est donnée le nom de Roger Sauvage.

- Hammou Moussik (né en 1918)

-

Hammou Moussik, Marocain âgé de 95 ans en 2014, participa, avec ses coreligionnaires, à la libération de la Corse, au sein des Forces françaises libres (FFL). Il s’engage en 1941, à l’âge de 23 ans, et intègre le 60e Goum marocain. Dès 1942, Hammou Moussik combat en Tunisie contre les forces allemandes et italiennes. L’année suivante, après la campagne d’Italie, il prend part à la libération de la Corse, dans le cadre de l’opération Vésuve. Au sein du 2e groupe de tabors marocains (2e GTM), sous les ordres du colonel Boyer de Latour, il débarque à Ajaccio le 23 septembre 1943.

Tirailleurs, spahis et tabors marocains mènent de violents combats, aux côtés du bataillon de choc et des maquisards corses, contre les Allemands. Le 3 octobre 1943, au col de Teghime, ils viennent à bout des unités de la brigade allemande Reichsführer SS et entrent dans Bastia dès le 4 octobre 1943. La reconquête de la Corse s’achève au terme d’une campagne de 20 jours, faisant de l’île de Beauté le premier département français à être libéré. Les Français déplorèrent 75 tués, 239 blessés et 12 disparus. Les trois quarts des soldats FFL tués et blessés en Corse étaient marocains. On dénombra 90 tués parmi les résistants corses. Les Allemands eurent près de 1.000 tués, 600 blessés, sans compter 350 prisonniers. L’île devient un véritable tremplin pour les offensives aériennes des Alliés entre fin 1943 et 1945.

Après la Corse, Hammou Moussik participe au débarquement sur l’île d’Elbe (opération Brassard du 17 au 19 juin 1944) puis à celui de Provence (opération Anvil-Dragoon, le 15 août 1944). Du sud de la France, il poursuit son engagement jusqu’en Allemagne et en Autriche. Démobilisé en 1947, après 18 mois d’occupation en Allemagne, Hammou Moussik, comme bien d’autres goumiers, s’engage pour l’Indochine. Officier de la Légion d’honneur, titulaire de deux Croix de guerre, Hammou Moussik, aujourd’hui âgé de 95 ans, a servi, au total, près de dix ans, dans l’armée française. Il est revenu en Corse le 4 octobre 2013 à l’invitation de la France (et du ministre délégué aux Anciens Combattants) dans le cadre de la commémoration de la libération de l’île et reçoit enfin après toutes ces années, les honneurs militaires.

- Luis Royo-Ibanez (1921-2016)

-

Luis Royo-Ibanez n’a que 17 ans lorsqu’il prend part à la guerre civile espagnole, en 1936. Il combat dans les rangs de l’armée républicaine, face aux troupes du général Francisco Franco (1892-1975), ce qui lui vaut d’être blessé à deux reprises. En février 1939, il fuit le régime franquiste et parvient à se réfugier en France en traversant les Pyrénées.

Le 18 juin 1940, à l’appel du général de Gaulle, il décide de rejoindre ceux qui, depuis l’Angleterre, refusent de subir le nazisme et le fascisme. Déterminé, malgré les difficultés qui s’accumulent, il choisit de s’engager dans la Légion étrangère, à Marseille, avant d’être envoyé au Maroc. De là, il déserte pour rejoindre le général Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902-1947) et sa 2e division blindée (DB), fer de lance des forces françaises libres gaullistes. Il y intègre la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, surnommée la « Nuévé », qui rassemble essentiellement des républicains espagnols. En août 1944, avec ses compagnons de la 2e DB, il débarque sur le sol de France depuis les plages de Normandie. Il combat dans l’Orne des unités de la Waffen SS et libère, à Écouché, avec ses frères d’armes, des aviateurs américains. Luis Royo-Ibanez et ses compatriotes font partie des premiers soldats de la 2e DB à entrer dans Paris, le 24 août 1944, à bord d’un half-track dénommé Madrid, en souvenir de la guerre d’Espagne.

Une fois la capitale sécurisée, Luis Royo-Ibanez va ensuite participer au premier défilé de la Libération, le 26 août 1944, avant de poursuivre les combats jusque dans les Vosges. Blessé au front, il est d’abord soigné en Angleterre avant de revenir en France pour y être finalement démobilisé en 1945. En 2010, la ville de Paris, reconnaissante, lui décerna la grande Médaille de Vermeil, à titre d’hommage suprême à ce combattant de la Liberté.

- Léopold Sédar Senghor (1906-2001)

-

D’origine sénégalaise, Léopold Sédar Senghor, naturalisé français en 1932, reste dans l’histoire comme l’un des pères de la négritude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit dans les tirailleurs sénégalais qui, pour nombre d’entre eux, connurent un sort tragique.

Mobilisé en 1939, comme près de 179.000 autres Sénégalais, Léopold Sédar Senghor est affecté au 31e régiment d’infanterie coloniale (RIC). Durant la bataille de France (10 mai-22 juin 1940), face à l’invasion allemande, Léopold Sédar Senghor combat sur la Loire et s’applique à empêcher les Allemands de franchir le fleuve. Le 20 juin 1940, soit deux jours avant l’Armistice qui scelle l’Occupation de la France, Léopold Sédar Senghor est fait prisonnier avec son unité à La Charité-sur-Loire, près de Bourges. Ils sont sur le point d’être fusillés lorsqu’un officier français intervient en leur faveur et leur sauve la vie…

Mais ailleurs, sur les 40.000 soldats sénégalais alors présents en France, des centaines d’entre eux sont massacrés. C’est le cas à Chasselay, près de Lyon, où plusieurs dizaines de soldats du 25e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) sont exécutés le 20 juin 1940, par des fantassins allemands de la Panzergrenadier division GrossDeutschland. Plus loin, d’autres Africains sont tués par des Waffen SS de la division Totenkopf (Tête de mort).

Les soldats africains subissent ainsi les effets d’une intense propagande – dénommée la « Honte noire » – qui les stigmatise aux yeux des Allemands depuis leur présence dans les troupes françaises d’occupation de la Ruhr entre 1923 et 1925. Au total, en 1940, près de 17.000 Sénégalais meurent au combat ou sont massacrés (15% des tués selon les différentes estimations), tandis que 15.000 autres sont emprisonnés dans les Frontstalags.

Au cours de ses 18 mois de captivité (entre juin 1940 et février 1942), dans les Frontstalags de Romilly-sur-Seine, de Troyes, puis d’Amiens et, enfin, de Poitiers, Léopold Sédar Senghor continue d’écrire des poèmes, qui devaient constituer plus tard le célèbre recueil Hosties noires, publié en 1948. Une fois libéré, Léopold Sédar Senghor s’engage dans le Front national universitaire pour soutenir la Résistance. Au lendemain de la Victoire, il décide de devenir député de la IVe République. Occupant diverses fonctions politiques dans les gouvernements d’Edgard Faure puis de Michel Debré, il est ensuite élu, le 5 septembre 1960, président du Sénégal, devenu indépendant en août 1960. Il assure ainsi près de cinq mandats présidentiels, avant de démissionner fin 1980. Jusqu’à la fin de sa vie, il n’oublia jamais le dévouement des tirailleurs sénégalais.

- Alphonse Juin (1888-1967)

-

Né en Algérie, en 1888, à Bône, Alphonse Juin, fils d’un gendarme, est un Pied-Noir au destin hors du commun. En 1912, il sort de Saint-Cyr, major de la promotion de Fès aux côtés de Charles de Gaulle. Il choisit les tirailleurs algériens et intervient au Maroc pendant les opérations dites « de pacification » que dirige le maréchal Hubert Lyautey (1854-1934).

Lors de la Grande Guerre, Alphonse Juin combat les Allemands au sein des tirailleurs marocains. Il participe à la première bataille de la Marne (5-12 septembre 1914) puis à celle de Champagne, en mars 1915, où il est grièvement blessé au bras droit.

Après huit mois d’hospitalisation, Alphonse Juin retourne en première ligne sur le Chemin des Dames en 1916, comme capitaine au sein du 1er régiment de tirailleurs marocains. Il se retrouve plongé au cœur de la bataille de Verdun qui, parmi les Français, fit plus de 140.000 tués et plus de 210.000 blessés.

Après la Grande Guerre, breveté d’état-major et de l’École supérieure de guerre, Alphonse Juin poursuit sa carrière en Afrique du Nord. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il combat en Belgique, à la tête de la 15e division d’infanterie motorisée. Face à la percée des divisions allemandes à Sedan, Alphonse Juin couvre la retraite des troupes françaises vers Dunkerque et sera fait prisonnier. Retenu dans la forteresse de Königstein jusqu’en juin 1941, il rejoint ensuite l’Algérie. Promu général de corps d’armée, à la tête de toutes les forces françaises stationnées en Afrique du Nord (AFN), Alphonse Juin s’associe, face aux forces de l’Axe, aux Anglo-Saxons après leur débarquement en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942 (opération Torch). Le général Juin fait la campagne de Tunisie jusqu’en mai 1943 puis constitue le corps expéditionnaire français (CEF), fort de 112.000 hommes, à destination de l’Italie qu’il faut libérer des forces de l’Axe. Le 13 mai 1944, après des mois d’affrontements devant Monte Cassino, Alphonse Juin remporte la bataille du Garigliano (11-21 mai 1944) grâce à l’intervention des tabors marocains et des tirailleurs tunisiens. Quelques mois plus tard, le général de Gaulle nomme Alphonse Juin comme chef d’état-major de la défense nationale, avec la mission de poursuivre l’offensive jusqu’en Allemagne. Devenu maréchal de France et membre de l'Académie française en 1952, Alphonse Juin reste l’un des plus grands stratèges français au cœur d’un XXe siècle marqué par deux guerres mondiales et les enjeux de la décolonisation au Maghreb où il aura choisi de défendre l’édifice colonial français.

- Khaled El-Hassani Ben El-Hachemi, dit Émir Khaled (1875-1936)

-

Né en 1875, Khaled El-Hassani Ben El-Hachemi, petit-fils de l’émir algérien Abd el-Kader (1808-1883) a témoigné, durant toute sa vie, de son attachement à la fois à son pays natal, l’Algérie, et à la France qu’il servit par les armes durant la Grande Guerre. À l’âge de 18 ans, Khaled El-Hassani Ben El-Hachemi est reçu à Saint-Cyr dont il sort sous-lieutenant au terme d’une formation de trois années. En 1896, il débute une carrière d'officier au titre indigène, dans un régiment de l’armée d’Afrique. En 1908, reconnu pour ses compétences et sa bravoure, il est promu capitaine. Mais le jeune homme a du mal à respecter l’autorité hiérarchique, le poids de la colonisation et rejette toute naturalisation qui lui ferait renoncer à son identité, à sa religion musulmane. Il est d’abord muté au Maroc, où il reçoit la Légion d’honneur, avant d’être mis à l’écart, en raison de ses critiques à l’égard de la politique française. Envoyé en Algérie, il rejoint le mouvement des Jeunes Algériens, partisans de l’autonomie. Malgré son engagement politique, Khaled El-Hassani Ben El-Hachemi reste fidèle à la France. Ainsi, lors de la déclaration de guerre en août 1914, il est volontaire pour servir dans les goumiers.

Pendant dix-huit mois, il combat sur le front, obtenant la Croix de guerre et plusieurs citations. Mais fin 1916, il est atteint de la tuberculose, contractée dans les tranchées. Bien que gravement handicapé, il reprend l’uniforme et devient commandant dans les cavaliers spahis. En novembre 1919, il met un terme à son métier des armes. L’émir Khaled s’implique ensuite en politique, à Alger, d’abord en tant que conseiller municipal puis délégué financier et conseiller général. Il se montre très attaché à l’identité musulmane et arabe et prône sa compatibilité avec la citoyenneté française. Mais en 1921, il renonce à tous ses mandats, déçu de ne pouvoir défendre et faire progresser ses convictions. Malgré son parcours exemplaire, devenu gênant à cause de ses positions anticoloniales et de son combat pour l’égalité entre Français et Algériens, il est expulsé de France en 1923 et gagne le Moyen-Orient. Il meurt en Syrie, en 1936. Il reste l’un des très rares soldats maghrébins à avoir atteint le grade d’officier supérieur, tout en continuant à défendre le droit des peuples colonisés à décider de leur destin, et reste comme l’un des pères fondateur de l’État algérien.

- Camille Mortenol (1859-1930)

-

Camille Mortenol est né à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe le 29 novembre 1859. Son père a été affranchi en 1847 et sa mère est aussi une ancienne esclave. Très bon élève, il est remarqué par Victor Schœlcher qui le guide vers le lycée Montaigne à Bordeaux où, après la réussite au baccalauréat en 1877, il prépare le concours de l'École Polytechnique. Reçu 19e sur 209 en 1880, il choisit à la sortie la marine.

Il gravit tous les grades de manière normale, navigue sur tous les océans et mers où flotte le pavillon français. Il participe en particulier à la conquête de Madagascar en 1894 et est remarqué par le premier gouverneur de l'île, le général Gallieni. En 1907, il commande la flottille de torpilleurs en mer de Chine. En 1914, à Brest, il est capitaine de vaisseau, soit le plus haut grade de la marine avant celui d'amiral. En 1915, Camille Mortenol est appelé par le général Gallieni qui a en charge la défense de Paris. Gallieni, qui le connaît depuis Madagascar, lui confie la défense antiaérienne de la capitale. Ce sont des savoir-faire nouveaux à mettre en œuvre et Camille Mortenol qui a démontré dans la marine de grandes capacités d'adaptation va mettre toutes ses connaissances et toute son énergie pour inventer un dispositif assurant la défense de Paris et la sécurité des Parisiens contre les attaques aériennes – avions et zeppelins – allemandes. Il crée et multiplie les postes de guet, les escadrilles, les projecteurs et les canons antiaériens. Il met en place un dispositif cohérent afin que l'alerte soit rapide et les réactions adaptées. En 1917, il attend la limite d'âge de son grade dans la marine. Il est alors promu colonel de réserve dans l'artillerie afin de poursuivre sa mission. Les dispositifs qu'il met en place assurent la défense de la capitale à la fois de manière active mais aussi de façon passive car ce système efficace décourage, en partie, les Allemands.

En 1919, Camille Mortenol est démobilisé et promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 1920. Il meurt à Paris le 22 décembre 1930. Le 29 novembre 1995, une statue est inaugurée sur les quais de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe pour lui rendre hommage. Un quartier de la ville porte son nom et plusieurs articles lui rendent hommage dans le Parisienle samedi 10 mai 2014, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage.

- Saint-Just Borical

-

Saint-Just Borical est né le 8 décembre 1887 en Guyane. Il est incorporé le 15 août 1915. Après son arrivée en France et une période d'instruction, il est affecté au 119e régiment d'infanterie dans l’armée française, qui est très éprouvée depuis août 1914 et qui reçoit périodiquement de nouvelles recrues, comme Borical. Il arrive à la fin du mois de mai 1916, au moment où le 119e régiment est au repos à Salmagne dans la Meuse, en arrière du front.

Dans le système de la noria mis en place par le général Pétain (toutes les unités doivent passer par Verdun), le 119e régiment remonte en ligne le 26 mai avec la 6e division d'infanterie qui doit tenir le secteur du bois de la Caillette et de la ferme Thiaumont, devant le fort de Douaumont. Les Allemands ont attaqué Verdun en février ; les combats font rage, les Allemands voudraient percer ; les Français mettent tout en œuvre pour tenir. Dans son ordre du jour du 10 avril 1916, Pétain écrit : « Courage on les aura ! »... Le 119e régiment est d’abord en réserve, mais dès le 30 mai, des indices d’attaque se précisent. Le 3e bataillon est envoyé dans Fleury qui n’est déjà plus qu'un amas de ruines. Le 1erjuin, après un pilonnage intense, l’attaque allemande se déclenche sur un large front : la ligne française est percée. Le 119e régiment a reçu l’ordre de barrer la route du fort de Souville et de reprendre les positions perdues. Le 3 juin, les 1eret 2e bataillons attaquent à nouveau dans le ravin du Bazile ; les vagues d’assaut sont aussitôt arrêtées par un feu très meurtrier. L’ennemi déclenche à son tour deux vigoureuses contre-attaques qui menacent un instant d’encercler le 1erbataillon, mais les Allemands sont finalement refoulés. Au cours de ces rudes journées, les pertes du régiment ont été importantes : 22 tués, dont quatre officiers, et 176 disparus. Ce 3 juin 1916, Saint-Just Borical tombe quelques jours à peine après son arrivée au front. Son corps n'est pas retrouvé dans un terrain retourné par les obus. Il disparaît, dans tous le sens du terme, dans cette guerre industrielle qui broie les hommes jusqu'à détruire leur identité.

C’est par hasard que, le 24 avril 2011, des touristes hollandais découvrent un squelette dans ce sous-bois. On retrouve sa plaque d’identité sur son poignet gauche : c’est Borical Saint-Just. Classe 1907. Aussitôt informée, la mairie de Cayenne demande son rapatriement. Le 14 octobre 2011, jour de la Saint-Juste, il est officiellement inhumé. Les 1.929 poilus guyanais – dont plus de 260 ne sont jamais rentrés au pays – s’incarnent désormais à travers lui.

- Pertap Singh d’Idar (1854-1922)

-

Pertap Singh d’Idar (1854-1922)

Les soldats des Indes britanniques, réunis dans l’Indian Expeditionary Force (IEF), débarquent à Marseille entre septembre et octobre 1917. Au total, ce sont près de 130.000 hommes répartis en deux divisions d’infanterie et deux de cavalerie qui participent à toutes les grandes batailles du front Ouest, sous les ordres du général Pertap Singh d’Idar. Maharadjah d’Idar et régent de Jodhpur, ce prince part en guerre à l’âge de 60 ans. L’intervention des Indiens sur le front Ouest répond à l’insistance du vice-roi des Indes, Lord Hardinge (1858-1944). Proche de la famille royale, colonel honoraire, Pertap Singh d’Idar a déjà combattu en Chine contre les Boxers avec les Britanniques, en 1900-1901, pour libérer les légations de Pékin, ce qui lui valut d’être élevé au grade de major-général, en 1902. Comme nombre d’Indiens, il peut espérer que Londres négociera l’indépendance sinon l’autodétermination, en échange du sang versé par ses soldats.

Engagées dans de rudes combats dans les Flandres, les quatre divisions indiennes dénombrèrent près de 10.000 morts dont 5.000 au cours de la seule bataille de Neuve-Chapelle en mars 1915. Les Indiens déplorèrent également 18.000 malades durant l’hiver 1914-1915. Les forces indiennes sont ensuite retirées du front français, pour combattre les Turcs, au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Palestine. Pertap Singh d’Idar reçut toutes les grandes décorations, dont celle de grand officier de la Légion d’honneur en France en 1918. Le 7 octobre 1927, cinq ans après sa disparition, la France lui rendait hommage ainsi qu’à ses hommes, en faisant ériger un mémorial indien à Neuve-Chapelle. La République fit ce jour-là un serment : « Nous veillerons sur vos tombes avec la même dévotion que méritent nos morts. »

- Eugène Bullard (1895-1961)

-

Eugène Bullard est né en 1895 à Columbus, en Géorgie aux États-Unis. Descendant d'esclaves par son père et d'Indiens Creek par sa mère, il rejoint l'Europe en 1911 pour échapper au racisme qui domine aux États-Unis, d'abord en Grande-Bretagne puis en France, sur le conseil de son père qui lui aurait vanté la liberté qui y règne. Il se fait d'abord connaître dans le milieu de la boxe à Paris. Le 19 octobre 1914, il s'engage dans la Légion étrangère ; sa carrière militaire commence.

Il est de tous les combats, sur la Somme, en Champagne, à Verdun... Grièvement blessé à la cuisse en 1916, il est inapte pour l'infanterie. Il se porte alors volontaire pour l'aviation qu'il rejoint en 1917. D'abord mitrailleur puis pilote, il participe à plusieurs combats et obtient deux victoires. Il ne peut toutefois intégrer l'aviation américaine (ni la célèbre escadrille Lafayette) lorsque les États-Unis entrent en guerre... car il n'y a pas de pilote noir dans l'armée américaine. Il termine la guerre comme caporal dans les services de l'arrière d'un régiment français tout en restant le seul aviateur noir du conflit. Après-guerre, musicien, directeur de cabaret, il est une figure des nuits parisiennes, aux côtés d'artistes aujourd'hui célèbres comme Joséphine Baker ou Louis Armstrong. En 1940, Eugène Bullard s'engage au 51e d'infanterie. Le 18 juin, près d'Orléans, il est blessé à la colonne vertébrale et évacué vers les États-Unis. À New York, il devient un militant de la France libre dans l'organisation France-Forever.

Le général de Gaulle reconnaîtra ce « Français de l'étranger » et en 1959, il sera fait chevalier de la Légion d'honneur alors qu'il est déjà titulaire des Croix de guerre 14-18 et 39-45 ainsi que de la Médaille militaire et la Croix du combattant volontaire pour son engagement durant la Grande Guerre. Il meurt aux États-Unis dans un quasi anonymat le 12 octobre 1961. En 1991, sa mémoire est à nouveau sur le devant de la scène et il est promu sous-lieutenant de l'US Air Force – à titre posthume – à l'initiative du général Colin Powell.

- Chérif ben Larbi Cadi (1867-1939)

-

Chérif ben Larbi Cadi est né dans le nord-est de l’Algérie en 1867. Il s’illustre en effectuant l’une des plus brillantes carrières militaires de sa génération. Fervent républicain, Chérif Cadi est le premier musulman à intégrer l’École Polytechnique en 1887, à l’âge de 20 ans. Pour obtenir la citoyenneté française, il accepte, à 22 ans, de renoncer à son statut personnel. Pour autant, il continua de pratiquer sa religion. Il intègre par la suite l’École d’Artillerie et du Génie de Fontainebleau, avant de recevoir sa première affectation dans l’artillerie à Toul où il se marie avec une Française. Peu avant la Grande Guerre, il est affecté en Algérie : d’abord à Alger en 1893, puis à Bougie en Grande Kabylie.

En 1915 et en 1916, Chérif ben Larbi Cadi combat dans la Somme en tant que chef d’escadron du 113e régiment d’artillerie lourde. Pour sa conduite au feu, il reçoit la Légion d’honneur et la Croix de guerre avec palme. Il est ensuite chargé de protéger le fort de Douaumont en février 1916, durant la bataille de Verdun, ce qui lui vaut d’être cité à l’Ordre de la 11e armée de Verdun. À la fois diplomate et soldat, Chérif Cadi est désigné au cours de l’été 1916 pour rejoindre la mission militaire française au Hedjaz, au cœur de l’Arabie Saoudite actuelle, accompagné de deux capitaines de spahis et d’un lieutenant de goumiers.

Au service des intérêts français, il devient conseiller militaire auprès du chérif de La Mecque, Hussein Ibn Ali, pour l’aider à lutter contre les Ottomans, ce qui lui vaut de croiser l’Anglais Thomas Edward Lawrence (1888-1935) dit « Lawrence d’Arabie », chargé d’une mission analogue, pour le compte pour la Couronne britannique.

Au regard de ses faits d’arme, et malgré les réticences de l’État-major de l’époque à promouvoir les militaires musulmans, Chérif Cadi parvient à accéder au grade de colonel. Quittant l’armée en 1925, Chérif Cadi n’eut de cesse de promouvoir les relations entre la France et l’Algérie (Terre d’Islam, essai et relation de voyage) jusqu’à sa mort à Bône, à la veille du nouveau conflit en 1939.

- Roustam Raza (1782-1845)

-

Né en Géorgie en 1782, Roustam Raza, est enlevé à l’âge de 13 ans pour être emmené en Égypte. Il connaît bientôt un incroyable destin au service de la France napoléonienne. Ancien esclave, il incorpore les cavaliers mamelouks, corps d’élite composé d’esclaves affranchis au service du bey d’Égypte. En 1799, sa rencontre avec Napoléon Bonaparte (1769-1821) bouleverse son existence. Dès cet instant, Roustam Raza ne quitta jamais plus le général français, dont il devint le garde personnel.

De l’expédition d’Égypte en 1899 à la chute de l’Empereur en 1814, Roustam Raza partage l’épopée impériale. Il participa même à la tragique campagne de Russie (1812) qui coûta la vie à plus de 200.000 soldats de la Grande Armée. Son allure fière et guerrière, la splendeur de sa tenue traditionnelle impressionnent ses contemporains. Roustam Raza est dévoué corps et âme à l’Empereur qui veille à ce qu’il ne manque jamais de rien. Napoléon Bonaparte organise même son mariage avec une grande bourgeoise française : Alexandrine Douville, qui lui donna un fils, Achille, en décembre 1806. Fidèle jusqu’au bout, Roustam Raza est présent lors de l’abdication de Napoléon Bonaparte le 6 avril 1814. Il essaiera en vain de rejoindre l’Empereur en exil. Isolé sous la Restauration, il est contraint de quitter l’uniforme et s’installe avec son épouse à Dourdan.

N’ayant jamais renoncé à son attachement à l'empereur, il assiste, avec passion, au retour de ses cendres en 1840. Jusqu’à son dernier souffle, qu’il rend à l’âge de 63 ans, le 7 décembre 1845, à Dourdan, Roustam Raza, cavalier mamelouk légendaire, icône des premiers rapatriés d'outre-mer au début du XIXe siècle après le départ d’Égypte des troupes de Napoléon Bonaparte, est toujours resté attaché à la France, sa terre d'adoption.

- Lazare Ponticelli (1879-2008)

-

En 1906, Lazare Ponticelli arrive en France. Il a 9 ans. Il est seul, sans papier, ne sait ni lire ni écrire et encore moins parler français. Tenaillé par la faim, sans un sou en poche, il arrive à Paris et trouve d'abord du secours en gare de Lyon puis un premier emploi comme ramoneur. Né le 24 décembre 1897 à Bettola en Italie, il est orphelin de père et abandonné par sa mère.

Quand la France, entre en guerre, en 1914, Lazare Ponticelli s’engage dans la Légion étrangère pour défendre son pays d’adoption et se retrouve dans le régiment garibaldien aux côtés de migrants italiens. Il combat dans la région de Soissons et en Argonne. Démobilisé en mai 1915, lorsque l’Italie entre en guerre, il est contraint de rejoindre l’armée italienne. Il est affecté dans les Alpini et combat contre les Autrichiens dans les Dolomites. Il est ensuite blessé puis revient dans son unité et participe à la bataille décisive de Monte Grappa en 1918. Démobilisé, il revient en France en 1920. Lors du déclenchement de la guerre en 1939 et alors qu'il vient à peine d'être naturalisé français, il veut s'engager. Il est jugé trop âgé par le bureau de recrutement de Paris. En 1942, il décide de rallier la Résistance.

Quand Lazare Ponticelli disparaît, le 12 mars 2008, à 110 ans, la France perd son dernier poilu. Il lui avait été proposé une inhumation au Panthéon, mais il a refusé. L’homme que l’on enterre le 17 mars 2008 est le dernier combattant français de la Grande Guerre. Le président de la République lui rend alors hommage dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris et déclare « Nul n’entendra plus le vieux Poilu dire à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants : ne faites plus jamais la guerre. »

- Raphaël Élizé (1891-1945)

-

Arrière-petit fils d'esclave, Raphaël Élizé est né le 4 février 1891 à Saint-Pierre, en Martinique, que ses parents quittent, en 1902, pour venir s'installer à Paris. Après de bonnes études, Raphaël Élizé entre à l'école vétérinaire de Lyon et obtient son diplôme en juillet 1914 avant d'être mobilisé comme vétérinaire au 36e régiment d'infanterie coloniale.

Il s'installe ensuite, avec son épouse, comme vétérinaire à Sablé-sur-Sarthe, un bourg de six mille habitants. Il s'intègre parfaitement dans cette France rurale grâce à ses compétences professionnelles, sa grande culture générale et ses qualités humaines. Membre de la SFIO, il s'engage avec de fortes idées sociales dans la politique locale et, en 1929, il est élu maire de sa commune puis réélu en 1935. Il réalise des projets très novateurs pour l'époque car il croit dans le progrès et dans les vertus du sport : cantine scolaire, maison du peuple, terrain de foot, piscine... En 1939, il est à nouveau mobilisé comme vétérinaire. De retour à Sablé-sur-Sarthe en 1940, il est destitué de son mandat sous la pression raciste des Allemands. Il entre alors dans un réseau de résistance. Il parle allemand et est consulté en tant que vétérinaire par la Wehrmacht. Il en profite pour fournir des renseignements sur l'occupant. Dénoncé, il est arrêté en septembre 1943. D'abord emprisonné à Angers, il est transféré au camp de Royallieu près de Compiègne, avant d'être déporté pour faits de résistance en Allemagne.

Le 9 février 1945, Raphaël Élizé meurt à Buchenwald après avoir été blessé lors du bombardement de l'usine dans laquelle il travaillait. Il est depuis entré dans la légende comme le premier maire noir élu dans l’Hexagone sous la IIIe République.

- Missak Manouchian (1906-1944)

-

Missak Manouchian, d’origine arménienne, est né en 1906 à Adiyaman. Ses premières années sont marquées par la perte de ses proches, emportés par la politique génocidaire de la Turquie contre son peuple et qui fit entre huit cent mille et plus d’un million de victimes. Après avoir séjourné dans un orphelinat français en Syrie, Missak Manouchian parvient à venir en France en 1925, à l’âge de 19 ans. D’abord menuisier, Missak Manouchian devient tourneur aux usines Citroën. Mais la crise de 1929 précipite son licenciement. En 1934, sensible aux combats politiques, il rejoint un groupe communiste arménien et dirige le journal, le Zangou.

Militant actif, il est souvent confronté à la police et subit des affectations dans les usines du Morbihan puis de la Sarthe à l’heure de la défaite et de l’instauration du régime de Vichy. En 1940, après un internement au camp de Compiègne, Missak Manouchian décide de se consacrer à la résistance armée. Aussi, en février 1943, il intègre à Paris les francs-tireurs et partisans – main-d’œuvre immigrée (FTP-MOI), adepte de l’action de résistance. Son groupe de résistants est exclusivement composé d’étrangers. Italiens, Polonais, Hongrois et Arméniens, ils sont, pour la plupart, de confession juive.

Ils accomplissent des dizaines d’attentats. Leur coup d’éclat le plus marquant est l’exécution du général Julius Ritter (1893-1943), nommé en France pour y superviser le recrutement de la main-d’œuvre destinée au service du travail obligatoire (STO).

Missak Manouchian est finalement arrêté le 16 novembre 1943, comme 22 autres de ses compagnons. Leur procès se déroule en février 1944 et fait l’objet d’une vive propagande nazie, via une affiche placardée sur les murs de Paris, qui dénonce Missak Manouchian et ses camarades. Contre toute attente des autorités allemandes, celle que l’on surnomme l’Affiche rouge devient le symbole de l’engagement des étrangers dans la Résistance. Manouchian et ses compagnons sont fusillés le 21 février 1944, au mont Valérien… Là même où un millier d’autres résistants furent fusillés au cours de ces années noires. Missak Manouchian meurt à l’âge de 37 ans. À ce jour, Arsène Tchakarian est le dernier survivant du groupe Manouchian, symbole de cet engagement en France des étrangers dans la Résistance.

- Charles N’Tchoréré (1896-1940)

-

Né à Libreville au Gabon le 15 novembre 1896 dans une famille de notables de l’Afrique équatoriale français, Charles N’Tchoréré s’engage dans un régiment de tirailleurs en 1916. Il est nommé sergent durant le conflit.

Adjudant en 1919, Charles N’Tchoréré entre à l’école d’officiers de Fréjus d’où il sort major en 1922. Il est d’abord engagé en Syrie où il est blessé puis au Soudan français. En 1933, promu capitaine, il commande l'école des enfants de troupe de Saint-Louis du Sénégal. La capitaine N’Tchoréré a été le premier officier africain à commander cet établissement fondée en février 1923 et qui a formé une génération de futurs soldats africains de l’armée française. En 1939, dès la déclaration de guerre, N’Tchoréré rejoint la métropole pour prendre le commandement d'une unité opérationnelle. En mai 1940, au moment de l'attaque allemande, le capitaine Charles N’Tchoréré commande la 5e compagnie du bataillon du 53e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais, qui avait été dissous en 1919 et recréé en 1940. Début juin, devant l'avancée allemande, la 5e compagnie a ordre de constituer, dans le cadre d'une action d'ensemble du bataillon, un point d'appui dans le village d'Araines à une trentaine de kilomètres d'Amiens. Du 4 au 7 juin, les assauts allemands sont repoussés. Le bataillon tente une retraite vers le sud tandis que la compagnie de N’Tchoréré contient les Allemands. Débordés, les survivants sont faits prisonniers. Alors qu’il demande aux Allemands à être traité – conformément aux conventions de Genève relatives aux prisonniers de guerre – en officier et non pas comme un homme de troupe, le capitaine Charles N’Tchoréré est abattu d’un coup de pistolet le 7 juin 1940.

Son histoire est emblématique des centaines de combattants africains, malgaches, antillais et même marocains qui ont été massacrés par les troupes allemandes en mai-juin 1940 sur tous les fronts.

- Alain Mimoun (1921-2013)

-

Athlète de légende, vainqueur du marathon lors des Jeux Olympiques de Melbourne en 1956, Alain Mimoun a combattu pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Né en Algérie en 1921, Ali Mimoun, tel que dénommé alors, est très vite remarqué pour ses qualités sportives. Mais l’entrée en guerre de la France va faire basculer son destin.

Il s’engage en 1939 comme simple soldat, et est envoyé à la frontière belge au sein du 19e régiment du génie. Avec la débâcle de juin 1940, il est rapatrié en Algérie avec son régiment. Jusqu’au débarquement allié de novembre 1942 en Afrique du Nord (opération Torch), il se consacre intensivement au cross-country. Sous les ordres du général Henri Giraud (1879-1949), Ali Mimoun prend part à la Campagne de Tunisie en 1943 contre les forces de l’Axe germano-italiennes. Il participe même à la bataille d'El Guettar, le 23 mars 1943, qui consiste principalement en un affrontement entre forces américaines et allemandes. Promu caporal, il participe ensuite à la campagne d’Italie menée par le corps expéditionnaire français, en étant intégré au 83e bataillon du Génie. Lors de la fameuse bataille de Monte Cassino, en janvier 1944, contre les parachutistes allemands, Ali Mimoun est grièvement blessé au pied par un éclat d’obus : il évite de justesse une amputation. Soigné, rétabli, il participe au débarquement de Provence, le 15 août 1944. Il y gagne avec son bataillon, la Croix de guerre avec quatre citations, avant de se lancer dans la libération de Toulon, de Marseille et de l’est de la France. Il participe aux opérations jusqu’en l’Allemagne à partir de mars 1945.

À l’issue du conflit, Ali, devenu Alain, se consacre pleinement à la course à pied et connaît de nombreuses victoires sur les pistes d’athlétisme. Figure mythique, officier de la Légion d'honneur à titre militaire, Alain Mimoun est mort le 27 juin 2013, à l’âge de 92 ans. Pour beaucoup, Alain Mimoun demeure le plus grand sportif français des années d’après-guerre.

- Anatole Lewitsky (1903-1942)

-

Né en 1903 dans le village de Bogorodskoe près de Moscou, Anatole Lewitsky est issu d’une grande famille de la noblesse impériale. Sa vie bascule en raison de la Révolution russe de 1917 qui fracture la société entre communistes et Russes blancs. Obligé de s’exiler avec une partie de sa famille, Anatole Lewitsky transite par la Suisse puis s’installe à Paris en 1924 où il connaît la misère. La crise de 1929 aggrave sa situation et le pousse à multiplier les petits emplois de plongeur, de cuisinier, de chauffeur de taxi ou de traducteur, sans qu’il ne renonce à suivre des études à la Sorbonne.

Diplômé en 1932 d’ethnologie linguistique, Anatole Lewitsky se fait remarquer par sa parfaite maîtrise de plusieurs langues. En 1933, il est recruté au musée de l’Homme où il œuvre jusqu’en 1938. Au cours de ces années, il acquiert la citoyenneté française. Mais les tensions avec l’Allemagne plongent la France dans la Drôle de Guerre (septembre 1939-mai 1940), prémices des années sombres. Anatole Lewitsky est tout naturellement mobilisé en octobre 1939 et rejoint le dépôt d’infanterie de la 32e compagnie d’instruction de Quimper. Suite à l’armistice de Rethondes, signé le 22 juin 1940, il quitte son unité pour gagner la zone libre et échapper ainsi à la captivité.

Désireux d’œuvrer pour la Résistance, il revient à Paris au cours de l’été 1940 pour y fonder, avec d’autres collègues, parmi lesquels Germaine Tillion (1907-2008), l'un des tout premiers groupes de résistance en France : le réseau du musée de l'Homme. Celui-ci fut en lien avec le bureau central de renseignements et d’action (BCRA) du général de Gaulle, en charge des opérations clandestines sur le sol français. Filières d’évasion vers la Grande-Bretagne et l’Espagne, missions de renseignement, fabrication de tracts et de journaux, le groupe d’Anatole Lewitsky prend tous les risques et finit par être découvert. Anatole Lewitsky est arrêté par la Gestapo en février 1941. Il est fusillé avec Boris Vildé et cinq autres membres du réseau, le 23 février 1942 au mont-Valérien. Les survivants du réseau rempliront d’autres missions, sous la tutelle du BCRA.

- Saiaeng Wahena (1887-1918)

-

D’origine kanake, Saiaeng Wahena est né sur l’île de Lifou en 1887. Il combattit durant la Première Guerre mondiale, au sein du bataillon mixte du Pacifique (BMP). Créé en 1916 et dissous en 1919, ce bataillon d’infanterie rassemble plus d’un millier de tirailleurs originaires de Polynésie française.

Alors que les indigènes ne sont pas soumis aux obligations militaires, Saiaeng Wahena, décide de s’engager, comme 978 autres Néo-Calédoniens et Tahitiens, aux côtés d’un nombre équivalent de Caldoches, insulaires d’origine européenne. Ils gagnent ainsi la métropole, située à quelque 17.000 kilomètres, en embarquant depuis Nouméa.

Saiaeng Wahena connaît le froid mordant d’Europe de l’ouest et découvre la guerre des tranchées. Au gré des mois, le BMP évolue en unité strictement combattante. Il devient un bataillon de marche, à partir d’avril 1917, rattaché à la 72e division d’infanterie, et participe à d’âpres engagements notamment en Champagne, puis dans l’Aisne, en 1918, en particulier lors de la bataille du Matz (juin) face à la XVIIIe armée allemande dont il faut stopper l’offensive, puis lors de la bataille de la Serre, du 20 au 30 octobre 1918. C’est lors d’un assaut nocturne, en plein marécage, que Saiaeng Wahena meurt à l’âge de 31 ans, devant le village de Vesles-et-Caumont, au nord-est de Laon, le 26 octobre 1918. Dix Tahitiens et trente-sept Néo-Calédoniens du 1er bataillon du Pacifique perdent aussi la vie dans l’assaut victorieux qui permet de reprendre le village aux Allemands, deux semaines avant l’Armistice du 11 novembre 1918.

Saiaeng Wahena, comme ses camarades, fut d’abord inhumé dans la nécropole nationale de Flavigny-le-Petit, située sur la commune de Guise. Mais 88 ans plus tard, le 13 juillet 2006, son corps est rendu à sa famille. Au cours d’une cérémonie officielle, à laquelle assistait plus d’une centaine de personnes de sa tribu, Saiaeng Wahena fut décoré à titre posthume de la Croix de guerre par le ministre délégué aux Anciens Combattants.

- Florence Conrad (1886-1966)

-

Née en 1886, Florence Conrad est d’origine américaine. Installée à Paris lorsque la Première Guerre mondiale éclate, elle s’engage comme infirmière dans la Croix-Rouge et s’investit dans le secours aux combattants.

Elle réitère son action en 1939 sur la ligne Maginot. Lors la défaite de juin 1940, Florence Conrad retourne aux États-Unis. Après l'entrée en guerre de son pays et le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, elle lève des fonds auprès de riches Américains afin d'acheter 19 ambulances. Elle recrute quatorze femmes françaises vivant à New York et réussit à se faire reconnaître comme une unité de secours qui prend le nom de Rochambeau, en souvenir du compagnon de La Fayette lors de la guerre d’indépendance américaine.

Elle parvient, en dépit des difficultés de shipping, à se faire transporter par l'US Navy au Maroc en septembre 1943. Le commandant Conrad – recrute, avec son adjointe le lieutenant Suzanne Torrès, 25 autres jeunes femmes. Cette unité sanitaire est affectée – en tant que 1re compagnie médicale du 13e bataillon médical – à la 2e division blindée commandée par le général Leclerc.

Cette division se prépare à être transférée en Angleterre avant d'arriver en Normandie en août 1944 et participer à la Libération de Paris. Puis c'est la campagne d’Alsace jusqu'en Allemagne. Les « Rochambelles », surnom donné à ces ambulancières, sont de toutes les batailles. Elles ont pour mission d’évacuer les blessés de la zone de combat, parfois sous le feu, à l’aide d’ambulances vers les formations sanitaires de l'arrière.

À partir du 5 septembre 1944, Florence Conrad cède son commandement à Suzanne Torrès-Massu, pour être détachée à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et prendre plus particulièrement en charge le soutien des blessés de la 2e DB. Décorée de la Légion d'honneur de la Croix de guerre 1939-1945 et distinguée de la Presidential Unit Citation, Florence Conrad meurt en 1966.

- Zouave Daurière

-

En 1859, les États italiens du Piémont et de Sardaigne cherchent à s’affranchir de la domination autrichienne. Ils sont aidés pour cela par les armées françaises de Napoléon III qui s’engagent ainsi dans la Campagne d’Italie, face aux armées autrichiennes. Le 4 juin 1859. Les troupes françaises, confrontées aux Autrichiens conduits par le maréchal Ferencz Gyulai, livrent la bataille de Magenta, en Lombardie. À la tête du 2e corps, le général Mac-Mahon (1808-1893), fait preuve d’initiative, cloisonne l’adversaire qui est obligé de se retrancher dans la ville avant d’être submergé.

Les zouaves, sous le commandement du général Charles-Marie-Esprit Espinasse (1815-1859), qui mourut au cours de la bataille, contribuèrent grandement à la victoire acquise au prix de plusieurs assauts meurtriers. Les hommes du 2e régiment de Zouaves se couvrirent particulièrement de gloire. Deux bataillons du régiment parviennent à briser l’attaque du 9e régiment autrichien qui tentait de s’emparer d’une batterie française, juste avant l’assaut français du 2e Corps du général Mac-Mahon. Les Zouaves combattent les Tyroliens au corps-à-corps dans les rues de Magenta, alors que la nuit tombe. Le zouave Daurière, de la 2e compagnie, parvient alors à s’emparer du drapeau du régiment autrichien, tandis que les soldats autrichiens attachés à la garde de leur drapeau sont tués par les frères d’armes de Daurière menés par l’Adjudant Savières. Daurière parvient à quitter les lieux et est appelé par le général Castagney qui le félicite pour son audace et sa prise de guerre. L’impact est tel que le maréchal Mac-Mahon décora lui-même, le zouave Daurière de la Croix de braves. Il remit également la médaille militaire à l’adjudant Savières et à Antoinette Trémoreau, cantinière au 2e Zouaves. Quant au régiment, il fut décoré de la Légion d’honneur.

La bataille de Magenta fit près de 4.000 tués et blessés dans les rangs de l’armée franco-piémontaise outre plusieurs centaines de disparus. Quant aux Autrichiens, ils déplorèrent plus de 8.000 tués et blessés. La Légion étrangère, qui participa à la bataille de Magenta en y engageant deux régiments étrangers, essuya des pertes sévères, qui témoignent de leur pugnacité légendaire : quatre officiers, plus d’une cinquantaine de sous-officiers et soldats y sont tués, sans compter plus de 140 blessés. Un officier, le capitaine Jean Danjou (1828-1863), reconnu pour sa bravoure au feu, est fait chevalier de l’ordre des saints Maurice et Lazare.

Les Zouaves des 2e et 3e régiments continuèrent à se couvrir de gloire lors de la Campagne du Mexique entre 1861 et 1867. Quelque 480 Zouaves des 2e régiment et chasseurs brillèrent notamment lors de la bataille du Cerro de Majoma, le 20 août 1864, dans la province de Durango, en faisant face à 4.500 Mexicains. Quant au capitaine Danjou, il s’y illustra lui aussi, notamment le 30 avril 1863, en résistant jusqu’à la mort, avec une soixantaine de légionnaires, dans une hacienda du village de Camarón de Tejeda (Camerone), à plusieurs centaines de Mexicains qui, à l’issue du combat, rendirent les honneurs militaires aux six survivants. Depuis, chaque 30 avril, la Légion étrangère célèbre le combat de Camerone, et rend en hommage aux siens tombés au combat, et, indirectement aux étrangers qui, depuis 1831, servent le drapeau français. Parmi tous ces combattants, le zouave Daurière est sans aucun doute le plus célèbre avant la défaite de 1870.

- Général Dumas (1762-1806)

-

Alexandre Davy de la Pailleterie est né à Saint-Domingue en 1762 d’un père parti faire fortune dans la canne à sucre et d’une mère, Marie-Césette Dumas, qui est une esclave de l’île. Le marquis de la Pailleterie vend ses quatre enfants puis rachète Alexandre avec qui il revient en France en 1774.

Il s'engage au régiment des dragons de la reine en 1786 sous le nom de Dumas. Avec la Révolution, sa carrière subit une accélération fulgurante. D'abord sous-officier, il est appelé par un autre Antillais, le chevalier de Saint-George – originaire de Saint-Domingue – qui met sur pied la Légion franche des Américains et du Midi. Promu lieutenant-colonel puis général de brigade, il se fait d'abord remarquer par son courage physique et sa vivacité. À 31 ans, général de division, il prend le commandement de l'armée des Pyrénées occidentales puis devient commandant en chef de l'armée des Alpes où il montre, en 1794, de réelles qualités militaires à la tête de 45.000 hommes face aux Piémontais. Nommé commandant en chef de l'armée de l'Ouest, il accepte mal les méthodes mises en œuvre en Vendée et revient dans les Alpes sous les ordres de Napoléon Bonaparte. Il se distingue au Tyrol en 1797 et Napoléon Bonaparte le nomme gouverneur des provinces annexées en Italie. Lors de l’expédition d’Égypte, Napoléon Bonaparte choisit le général Dumas pour commander la cavalerie de l'armée d'Orient. Toutefois, peu à peu, ils prennent leurs distances. Le bateau qui le ramène en France ayant presque fait naufrage, il est retenu à Tarente en Italie comme prisonnier de guerre. Il en revient physiquement diminué au bout de deux ans. Il est alors mis à la retraite sans décoration ni honneur. Le général Dumas meurt en 1806 alors que son fils Alexandre n’a que 4 ans.

Toutefois, son nom est à jamais inscrit dans l’histoire car il est gravé sur la 23e colonne de l’Arc de Triomphe, place du général de Gaulle à Paris. De plus, son fils et son petit-fils sont devenus des écrivains de talent et de renom.

- Francis Pegahmagabow (1888-1952)

-

Francis Pegahmagabow dit « Peggy » est né en 1888 à Parry Island, dans la province canadienne de l’Ontario. Indien ojibwée, il appartient à l’une des plus importantes communautés amérindiennes. Orphelin, il est élevé au cœur d’une réserve, selon les traditions de ses ancêtres. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, désireux d’échapper à un sort peu enviable, il décide de se porter volontaire pour intégrer les Forces armées canadiennes. Le Canada, qui compte à cette époque huit millions d’habitants, dispose alors du statut d’État autonome — Dominion – de l’Empire britannique. Il fournit à l’armée britannique quelque 628.462 hommes.

Francis Pegahmagabow rejoint le front Ouest à partir de février 1915. Il s’y fait remarquer par ses qualités d’éclaireur. Il s’affirme également comme tireur d’élite hors pair. On lui attribue 378 soldats adverses abattus. Ses camarades de front le surnomment bientôt « Peggy ». Avec eux, Francis Pegahmagabow prend part à de nombreux affrontements, parmi lesquels la bataille de Passchendaele (31 juillet-6 novembre 1917), en Flandres, appelée aussi la troisième bataille d’Ypres. Au cours de cette offensive à laquelle participent Britanniques, Australiens et Néo-Zélandais de l’ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps), et qui avait pour objectif d’atteindre Bruges puis de poursuivre jusqu’au littoral. Au terme de trois mois d’offensives meurtrières, qui coûtent la vie à huit mille Français, soixante-dix mille soldats de l’Empire britanniques outre 170.000 blessés, les forces alliées ne progressent que de neuf kilomètres. Du côté des forces allemandes, on compte près de près de 260.000 hommes mis hors de combat. Francis Pegahmagabow fut blessé à une jambe, lors de cette effroyable bataille. Une fois rétabli, il est renvoyé au front, en Belgique. Il rentre au Canada en 1919, titulaire de plusieurs médailles militaires dont une pour acte de bravoure. Il demeure l’un des rares soldats canadiens à avoir combattu tout au long de la Grande Guerre.

Le caporal Francis Pegahmagabow s'engage alors dans la milice au sein du régiment Algonquin, créé en 1900 et intégré à une brigade de Réserve au sein des Forces canadiennes. Traditionnellement, ce régiment incorporait des habitants des territoires du Nord canadien et prit part à toutes les plus importantes batailles de la Première Guerre Mondiale, comme à Ypres, en 1915 puis 1917, dans les Flandres comme dans la Somme, en 1918, jusque sur la ligne Hindenburg. Le Canada déplora, durant la Grande Guerre, 60.000 tués et quelque 150.000 blessés. Père de six enfants, Francis Pegahmagabow prend fait et cause pour les siens, dont il déplore la misère et dénonce l’injustice dont ils sont victimes. Il milite en faveur des droits naturels des Indiens. Il s’implique ainsi dans le mouvement en faveur de l’autodétermination institué par la Confédération des Six-Nations iroquoises (Mohawk, Cayuga, Onéida, Onandaga, Sénéca et Tuscarora) et contribue à la création, en 1920, de la Ligue des Indiens du Canada. Polyvalent, Francis Pegahmagabow remplit divers métiers, notamment dans une usine de munitions au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais, par-dessus tout, sa volonté à faire évoluer les droits des Indiens reste intacte jusqu’à sa mort qui survient le 5 août 1952, à l’âge de 64 ans. Francis Pegahmagabow a été honoré en 2003 lors du dévoilement d'une plaque commémorative dans la ville de Parry Sound, en Ontario, en tant que soldat amérindien le plus décoré de l’histoire du Canada.

- José Aboulker (1920-2009)

-

Né au lendemain de la Grande Guerre, José Aboulker est issu d’une grande famille juive d’Alger, et son père, Henri, fut député-maire en Algérie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, José Aboulker est mobilisé comme médecin militaire à Alger. Démobilisé en février 1941, et fermement opposé au régime de Vichy, il entre en contact avec la Résistance. Lors du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942 (Opération Torch) il mobilise des résistants, aux côtés d’Henri d'Astier de la Vigerie (1897-1952), pour neutraliser les centres de commandement d’Alger.

Impliqué dans l’assassinat de l’amiral François Darlan, ancien ministre de Vichy, commandité par Henri d’Astier de la Vigerie et accompli, le 24 décembre 1942, par Fernand Bonnier de La Chapelle, José Aboulker est emprisonné dans le sud algérien. Libéré sur intervention américaine, après la Conférence de Casablanca (14-24 janvier 1943) qui fixe les choix stratégiques pour la suite des opérations en Europe, José Aboulker rejoint Londres en mai 1943 et rencontre le général De Gaulle avant de s’engager dans les Forces Françaises Libres.

En octobre 1943, il est acheminé clandestinement en France occupée, comme délégué à l'organisation du service de santé des maquis et des FFI et mène ainsi plusieurs missions au profit des services spéciaux gaullistes réunis au sein du Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA). En août 1944, il est envoyé pour une nouvelle mission dans le sud de la France, afin d'y installer les commissaires de la République à Toulouse, Limoges et Clermont-Ferrand. Il s’agit alors d’établir progressivement un maillage d’administration gaulliste, en suscitant la synergie entre les diverses tendances politiques de la résistance intérieure. José Aboulker est ensuite délégué de la Résistance d'Algérie à l'Assemblée consultative provisoire de Paris.

Au lendemain du conflit, José Aboulker reprend ses études de médecine et termine sa carrière comme professeur de neurochirurgie et chef de service des Hôpitaux de Paris. Compagnon de la Libération, Croix de guerre 1939-1945, et lauréat de nombreuses autres distinctions, José Aboulker fut membre du Conseil de l’Ordre de Libération à partir de juin 1999. José Aboulker disparaît le 17 novembre 2009, l’année du 70e anniversaire du déclenchement du conflit.

- Douglas Grant (1885-1951)

-