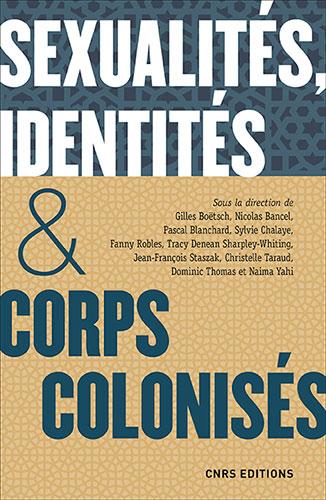

Sexualité, identité

& corps colonisés

Sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Sylvie Chalaye, Fanny Robles, T. Denean Sharpley-Whiting, Jean-François Staszak, Christelle Taraud, Dominic Thomas et Naïma Yahi.

CNRS Éditions, 2019

672 pages

Postfaces de Leïla Slimani et Jacques Martial

Longtemps passées sous silence, la sexualité et la domination des corps dans les empires coloniaux apparaissent aujourd’hui comme des sujets de recherches majeurs. Les héritages de cette histoire font désormais débat dans nos sociétés de plus en plus métissées et mondialisées. Six siècles d’histoire ont construit des imaginaires, des fantasmes et des pratiques, analysés dans cet ouvrage par cinquante contributions d’un collectif paritaire de dix chercheur.e.s issus de différents champs disciplinaires. L’ouvrage Sexualités, identités, et corps colonisés tisse des liens entre passé et présent, et explore les nombreuses facettes de cette histoire. Ce nouveau livre va plus loin que Sexe, race & colonies, publié en 2018 et qui a initié de nombreux débats et polémiques, mais a aussi reçu un écho sans précédent. Aux quinze articles majeurs du précédent ouvrage ont été ajoutées plusieurs tribunes ainsi que trente contributions inédites. Ce livre permet de saisir comment la sexualité et les hiérarchies raciales ont été consubstantielles à l’organisation du pouvoir dans les empires et à l’invention d’imaginaires sexuels transnationaux. Déconstruire les regards coloniaux qui sont omniprésents dans nos représentations suppose de regarder ces images en face, et ce passé, aussi complexe soit-il.