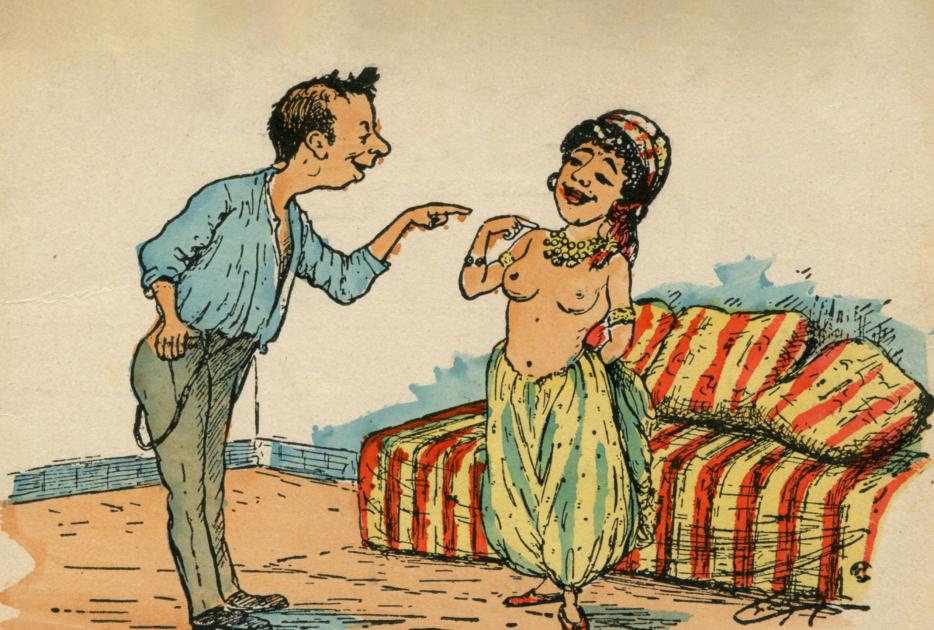

© Coll. Groupe de recherche Achac

Les rapports de domination des corps par la sexualité à l’époque coloniale se perpétuent-ils dans les sociétés postcoloniales ? Écrire l’histoire culturelle de la domination coloniale, c’est s’attacher aux structures de domination qui perdurent, entre les hommes et les femmes, entre les populations d’accueil et les populations issues de l’immigration. Pour amorcer la décolonisation du regard sur les conceptions héritées du passé, il faut déconstruire l’« Autre » comme objet de désir racialisé, cantonné à des caractéristiques archétypales façonnées au long des siècles qui nous précèdent, et qui sont au cœur des problématiques de nos sociétés actuelles.