Armelle Faure, témoin de la révolution burkinabé

par Lazare Ki-Zerbo

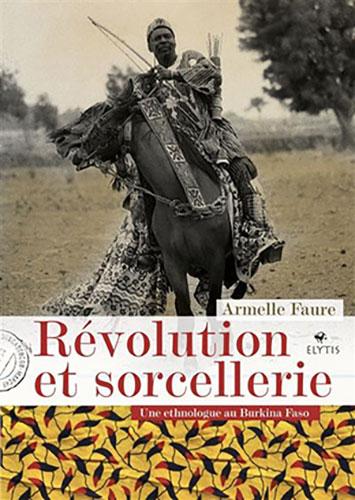

Après un doctorat de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et un DEA de cinéma, Annelle Faure part au Burkina Faso, son premier terrain, où se déroule la révolution du président Thomas Sankara. Elle vit quatre ans sur place et dirige l'ONG Action internationale contre la faim. Puis, pendant vingt, elle travaille pour le compte de la Banque mondiale à l'amélioration de la vie des populations locales en Asie, en Afrique et à Madagascar. Elle a écrit plusieurs ouvrages dont Le pays bissa avant le barrage Bagré (Sepia, 1996) et Voyage à Diên Biên Phu (Elytis, 2014). Lazare Ki-Zerbo est le postfacier de son dernier livre Révolution et sorcellerie (Elytis, 2020). Ce philosophe burkinabé est le fils du grand historien de l’Unesco pour l’Afrique, Joseph Ki-Zerbo, dont l’université de Ouagadougou porte le nom. Il est l’auteur de plusieurs publications dont L'idéal panafricain contemporain : fondements historiques, perspectives futures (Codesria, 2016).

Du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, le Burkina Faso connut une accélération spectaculaire de son histoire, impulsée par un Conseil national de la Révolution (CNR) dirigé par une poignée de jeunes capitaines et cadres révolutionnaires, dont le plus illustre est le capitaine Thomas Sankara. Celui-ci incarna à sa manière la figure héroïque du gandaogo, le preux, le sans-peur des récits oraux et des représentations populaires dans les sociétés traditionnelles du Sahel. Sanglés de manière impeccable dans des treillis d’où débordait une crosse de pistolet automatique, ils étaient férus de marxisme et voulaient, avec leurs mentors civils issus de diverses organisations communistes, mettre à bas l’impérialisme dans le pays, et surtout, satisfaire les droits économiques, sociaux et culturels, plus que les droits politiques, de la majorité paysanne. Vaste et noble programme dont la réalisation ne pouvait qu’être semée d’embûches, tant le contexte national et sous-régional était hostile.

Certes, le Burkina Faso se démarque de bien d’autres pays africains à cause d’une culture politique caractérisée par le rôle déterminant des syndicats et des mouvements étudiants – dans la tradition marxiste de la FEANF (Fédération des étudiants d’Afrique noire en France) — dans les grands changements politiques. Du point de vue de l’antériorité du pluralisme politique, on peut le comparer à cet égard au Sénégal, bien que le gauchisme, dans ce pays (voir le film de Vincent Meessen, Quelle que soit la longueur de la nuit, sur l’intellectuel marxiste sénégalais, normalien, Oumar Blondin Diop), n’ait jamais pu s’enraciner autant dans les syndicats, sans doute en raison de l’hégémonie consensuelle du parti socialiste, toujours majoritaire, et du système senghorien, dont on peut dire qu’il prospéra à l’ombre de la France. Au Sénégal, ce sont les partis et les confréries qui font la politique, au Burkina Faso, les partis, les syndicats, la rue… et l’armée, au moins jusqu’en 2014.

Cette anomalie burkinabée est un impensé des sciences politiques africanistes en France. Si Michel Izard et Françoise Héritier ont grandement contribué à l’anthropologie des structures politiques et des systèmes de parenté, peu de politistes ou d’historiens se sont penchés sur les archives populaires du Faso postcolonial, pour comprendre la vitalité de la contestation citoyenne et des forces démocratiques dans ce pays, systématiquement estampillé dans les médias français, comme bien d’autres, du label colonialiste « un des pays les plus pauvres du monde ». Peut-être pas si pauvre en capital social, en sourires et en éclats de rire, et surtout en hommes et femmes travailleurs, sans mentionner les ressources minières.

Ce sont ces acteurs démocratiques qui ont poussé l’armée à renverser le premier président Maurice Yaméogo, après une épique grève générale, le 3 janvier 1966. Dans les années 1980, la contestation sociale a provoqué de nouveau la chute du débonnaire général Sangoulé Lamizana (mis en ballotage lors des élections présidentielles de 1978, fait unique sur le continent africain). Après l’assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998, le président Blaise Compaoré, qui avait mis fin à l’expérience du CNR, ne connut plus de répit jusqu’à sa chute, suite à une insurrection populaire elle aussi rondement menée par les challengers, soutenus à cette occasion par le Collectif des organisations de masses et de partis politiques contre l’impunité au Burkina Faso.

C’est dans ce pays singulier qu’une jeune ethnologue française, Françoise, débarque au début des années 1980, à la veille donc de l’avènement du CNR, dont elle va épouser l’ambition révolutionnaire. Révolution et sorcellerie est le vivant et fascinant récit de cette plongée empathique dans la Révolution burkinabé. Ce n’est pas une enquête en tant que telle, mais un témoignage autobiographique basé sur une « observation participative ». Elle raconte sa « petite participation familiale à la grande histoire, l’histoire qui fait que chaque individu est pris, malgré lui, dans les filets et dans la trame d’une plus grande histoire ».

Cette imbrication et mise en intrigue réciproque de la grande Histoire et de l’histoire personnelle, autrement dit, de la mémoire, n’est plus choquante puisqu’en France, Paul Ricœur, Pierre Nora et d’autres ont éclairé cette relation complexe. Mais s’il fallait trouver des résonances philosophiques, peut-être faudrait-il rapprocher la démarche du devenir et des territoires existentiels tels que conçus par Gilles Deleuze et Félix Guattari, contemporains des « Doors » et de l’esprit soixant-huitard célébré dans ce récit. Françoise est un personnage constamment affecté, par Sankara, par son amie Hortense et sa famille, par les enfants, et par la nature luxuriante du lac Wozi : elle a un rapport émotionnel au monde et à l’espace. Sa conscience est habitée d’impressions, de rêves, d’hallucinations au point que le mot magie, ou charme conviendraient autant que « sorcellerie » pour décrire la subjectivité du récit. « Je rêve d’incarner pendant quelques minutes la figure de Yennenga, la princesse cavalière qui galopait du nord du Ghana vers la région bissa » ; « Les yeux mi-clos, j’observe Nassara qui tourne autour de moi en gesticulant et me prends à rêver » ; « Des cauchemars agitent mon sommeil les nuits suivantes. Je rêve d’avions agressifs comme un vol de harpies… ». Il y a beaucoup de « machine désirante » dans ce récit, et les larmes de Sankara brillent quasiment comme les larmes de Jésus. Les images, les visages, les corps et les sentiments sont importants.

Le cinéma est omniprésent dans le pays du Fespaco, autant que dans la sensibilité de Françoise, évoquant dans une certaine mesure le « Bigger » de Richard Wright dans Un enfant du pays (Native son). C’est aussi un cinéma réaliste, lucide. Tout simplement parce que c’est le récit d’une enquête ethnologique en pays bissa. La mobilité dans cette région frontalière est étonnante, ainsi que la connaissance des terroirs, des communautés et des personnages singuliers, et parfois pittoresques, tels que Tombouktou, Maya-Maya, Ouedraogo, Goyande, Dan Fodio…

Tous ces éléments ont justifié mon acceptation de postfacer ce récit, bien que d’autres universitaires et intellectuels burkinabé auraient pu donner une autre version plus factuelle, car j’ai vécu ces années-là au Sénégal, partageant l’exil de Joseph Ki-Zerbo.

Mon intérêt pour la phénoménologie et ses implications sur l’étude de l’espace ou de l’expérience que le sujet en fait, la description de la mobilité transfrontalière en raison des liens entre Bissa ou Gourounsi du Burkina Faso et du Ghana ont attiré mon attention car j’avais aussi réalisé une étude régionale sur le renforcement des relations entre Ouahigouya et Mopti. Ce récit permet surtout de connaître davantage le pays bissa car, depuis l’antique séparation avec les Samo, il n’y a plus à ma connaissance de relations directes, formalisées. À cet égard, je pense que de larges extraits en format poche et en langue bissa auraient beaucoup de succès du côté de Garango et de Tenkodogo.

La tonalité impressionniste et affective du propos n’empêche pas l’auteure de soulever des questions de fond qui se posent encore aujourd’hui au Burkina Faso. Par exemple : au-delà de l’admiration pour le personnage Sankara, comment tirer parti des héritages multiformes de la tradition progressiste burkinabé, après les rapports tendus et brutaux sous la Révolution ? Par exemple sur l’école nouvelle, la pensée de Joseph Ki-Zerbo et la vision du CNR convergent sur certains points.

Comment documenter et mémorialiser le sort des 1500 instituteurs « dégagés » sans ménagement suite à la grève de 1984 ? Nous avons pu consulter une précieuse archive dans laquelle le président Sankara donnait des instructions pour leur réintégration quelques semaines avant son assassinat. 35 ans après, il est toujours temps de réparer cette erreur aux lourdes conséquences humaines. Ces hussards du Faso (la République), pour la plupart adhérents du SNEAHV (Syndicat national des enseignants de Haute-Volta) méritent qu’on leur consacre plusieurs études ou des actions mémorielles. Certes, le Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) ne saurait adopter l’activisme de type sankariste... Il y a encore beaucoup à faire.

Le projet avorté concernant l’introduction de l’informatique dans les programmes scolaires évoque aujourd’hui encore la question de la convergence vertueuse entre industrie cinématographique et technologies de pointe : une idée à actualiser serait-elle susceptible de réparer cette occasion manquée ?

Il nous paraît important de documenter et de faire connaître davantage la richesse de la culture civique et politique du pays. En dehors d’autres initiatives, une première étape fut le séminaire organisé avec l’Institut d’histoire sociale de Nantes et la Fondation Gabriel Peri.

Le mémorial Thomas Sankara, lancé le 2 octobre 2016, est également une avancée, mais l’auteure n’a pas évoqué une innovation d’envergure à l’époque : l’Institut des Peuples noirs (IPN). C’était la concrétisation des envolées lyriques et guevaristes de Sankara lorsqu’il s’était rendu à Harlem. En cette année 2020 du Black lives matter, l’actualité de cette institution panafricaniste est évidente. Cette thématique, incontournable dans les luttes d’émancipation des peuples d’Afrique et dans la diaspora, le panafricanisme, est absente dans les curricula français.

La timide mobilisation de l’Unesco sur les humanités, et spécialement les humanités africaines, la parution du neuvième volume de l’Histoire générale de l’Afrique, marquent quelques avancées, encore insuffisantes. Des regards croisés à partir de ce corpus en (re)construction pourraient concerner les différentes circulations franco-afro-asiatiques dans le cadre de Bandung ou au-delà.

Dans un contexte épistémologique marqué par la défiance réciproque, et même l’hostilité réciproque, entre africanisme d’une part, afrocentrisme, panafricanisme et décolonialisme de l’autre, le récit « par le bas » d’Armelle Faure signale, sans grande phraséologie, l’importance des rencontres interculturelles, de la maaya (humanité), l’humanitas, qui est avant tout une sociabilité.

Bien entendu, une certaine amertume succède à toute expérience historique de ce type, tout comme par exemple après l’arrivée des socialistes au pouvoir en 1981. Les aventures du savant en politique s’achèvent souvent par une méchante gueule de bois des deux côtés.

Pour m’en tenir au Burkina Faso, le bloc historique qui s’est constitué en 1983 autour de cadets est toujours au pouvoir, et au fond, a réalisé une nouvelle alliance avec les chefferies autrefois conspuées. Le coût humain de la Révolution n’a rien à voir avec les chasses… aux sorcières staliniennes, mais ne saurait être ignoré. Après l’assassinat de Thomas Sankara et de ses partisans, aussi bien à Ouagadougou qu’ailleurs dans le pays, c’est l’éclipse de la liturgie marxiste et de la phraséologie révolutionnaire, et donc l’éclipse de la magie du verbe.

C’est aussi le tournant à partir duquel la face la plus nocturne de l’expérience du CNR, symbolisée par exemple par le personnage de Sigué dans le récit, s’émancipe du moralisme antérieur pour basculer à la fois dans une rationalité politico-économique libérale (auquel l’actuel président et son challenger Diabré ont contribué) et une sorte de sorcellerie d’État, si l’on connaît la barbarie de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998.

Telle est l’ambiguïté et le paradoxe bien connu de ces processus, bien illustrés par l’articulation à première vue surprenante entre « Révolution et sorcellerie ». Les plus apparentes dans le récit, celles du chasseur ou de Maya Maya dans le livre, sont encore du registre de ce que des anthropologues étudient à partir de pratiques endogènes. Celle qui émerge avec la dé-possession du corps social, malgré les Comités de défense de la révolution sensés incarnés une participation populaire, est d’un autre ordre, tout en étant en gestation dans les modalités de prise de pouvoir par la force des armes. L’impact de l’ajustement structurel sur les couches vulnérables de la population sous la Quatrième République (à partir de 1992) n’est-il pas une expression de cette grande machine symbolique et idéologique qu’est le capitalisme mondialisé ? Et comment ce tour de passe –passe a-t-il été rendu possible ?

La magie du verbe, c’était aussi associé à la force des armes, dont le principe allait être dans les années 1987-1990 « on te fait (on te tue) et il n’y a rien ». C’est aussi l’émancipation d’acteurs dominés, avides de prospérité sociale et économique, et peu enclins à persister dans cet ascétisme de ce fils de catéchiste qu’était Thomas Sankara.

Aujourd’hui, à l’ouest du pays par exemple, le processus de dépossession des terres, déjà ancien en Amérique latine et au Burkina Faso, est bien en cours, mais il se heurte selon les témoins à une résistance farouche du monde rural. Les aménagements hydro-agricoles dans les périmètres de Bagré décrits dans le livre d’Armelle Faure, et l’essor de la riziculture en coopératives de production, sont à cet égard des indicateurs précieux pour mesurer les transformations en cours.

Plus que des élections, jouées à l’avance pour des raisons qui ne concernent pas cette tribune, le creusement progressif de la stratification sociale, le harcèlement meurtrier par des groupes terroristes prospérant sur le lit de la paupérisation, l’arrivée progressive et massive de cadets mieux formés, plus connectés au monde international, sont les facteurs décisifs qui, entre autres, influenceront dans la longue durée la marche du peuple burkinabé vers la liberté, à laquelle il reste jalousement attaché, comme à certaines de ses croyances en évolution permanente.