« Regards croisés : "Mission Dakar-Djibouti" et "Paris Noir" »

par le Groupe de recherche Achac

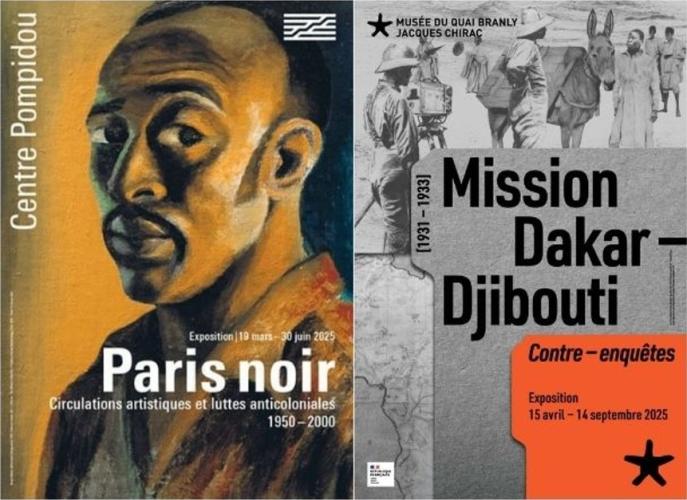

À Paris, deux expositions témoignent de la volonté des institutions culturelles de proposer une relecture critique du passé colonial français. Nourrie par les débats publics et un monde académique de plus en plus tourné vers les questions de restitution et de conservation des œuvres, de reconnaissance des artistes racisés, des formes d’oubli mémoriel institutionnalisé et des récits marginalisés, l’actualité parisienne reflète l’effort de rattrapage — même si tardif — des musées français. « Paris Noir », présentée au Centre Pompidou, retrace la présence et l’influence des artistes noirs en France entre les années 1950 et 2000. « Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes », au musée du quai Branly, revient quant à elle sur une mission ethnographique emblématique de la période coloniale, en en exposant les ressorts idéologiques et les ambiguïtés scientifiques. En tribune cette semaine, le Groupe de recherche Achac propose un regard croisé des deux expositions.

Exposition ambitieuse et nécessaire, « Paris Noir – Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000 » retrace le parcours et les combats des artistes noirs en France, depuis la création de la revue Présence africaine jusqu’à la fondation de Revue noire et au-delà, jusqu’aux années 2000. À travers un parcours à la fois thématique, chronologique et géographique, l’équipe de commissaires dirigée par Alicia Knock nous plonge dans un demi-siècle de luttes anticoloniales dans la capitale : le combat pour les indépendances africaines, la résistance au racisme et à la ségrégation, et les diverses formes de mobilisation artistique contre l’invisibilisation des artistes afrodescendants.

Avec près de 400 œuvres et documents, Paris Noir se fait héritière des grandes expositions légendaires du Centre Pompidou (« Paris-New York », « Paris-Berlin », « Paris-Moscou ») et s’efforce d’écrire une histoire tout aussi dense que plurielle. Dans une volonté apparente d’exhaustivité, elle présente plus de 150 artistes, pour la plupart méconnus ou peu connus. Il s’agit alors, comme le rappelle Alicia Knock, de combler un vide laissé par le musée parisien, d’opérer un rattrapage afin de proposer, à partir d’un contexte français, une écriture postcoloniale et transnationale de l’histoire de l’art, de dresser (enfin) l’inventaire des circulations artistiques et des luttes anticoloniales. Une proposition de taille, qui présente, dans un corpus extrêmement large, un Paris comme laboratoire panafricain, carrefour de l’art diasporique africain, caribéen et afro-américain.

Portée par un travail de recherche exigeant, presque archéologique, l’exposition ambitionne d’inscrire ces trajectoires dans une histoire de l’art mondiale et décoloniale. Toutefois, centrée sur la capitale et submergée par l’ampleur de son corpus, elle rend parfois difficile une lecture claire de ses propres enjeux antiracistes et anticoloniaux pourtant annoncés en son titre. Le choix d’un récit thématique parfois confus tend à aplanir les différences entre les trajectoires individuelles et les contextes politiques spécifiques.

Au plaisir de découvrir une multitude d’artistes – Wifredo Lam, Beauford Delaney, Georges Coran –, d’écrivains comme Aimé Césaire et Frantz Fanon, de musiciens tels que Miriam Makeba ou Archie Shepp, et de lieux emblématiques comme la librairie Présence africaine ou les clubs de jazz, se mêle pour le spectateur une certaine difficulté à saisir la géographie et la chronologie de l’internationalisme noir à Paris, parfois estompées dans un parcours aux fils thématiques denses.

Le caractère panoramique de l’exposition la destine à une certaine confusion, voire à quelques impasses. L’histoire de l’empire colonial français reste difficilement visible, et la spécificité des luttes des différentes communautés est parfois délaissée au profit d’un récit panafricain parisien. « Paris Noir » n’en demeure pas moins l’une des expositions les plus attendues de l’année, portée par un travail de fond historique, et relevant le défi d’un travail de mémoire invisibilisée. Elle se présente comme un point de départ historiographique, ou comme l’affirme sa commissaire, comme une carte à déplier plutôt qu’une cartographie définitive.

L’exposition « Mission Dakar – Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes », sous le commissariat général de Gaëlle Beaujean, responsable de collections Afrique, musée du quai Branly, présente un autre travail de mémoire, tourné vers la problématique de restitution plutôt que d’invisibilisation. Elle se consacre à la mission Dakar-Djibouti, l’une des missions ethnographiques les plus emblématiques de l’histoire de l’ethnologie française, et (re)présentée ici comme l’exemple d’un volet de l’histoire colonial française. Elle revient sur cette expédition ethnographique menée entre 1931 et 1933 dans 14 pays africains différents, où se cachent derrière un travail de recherche scientifique, le pillage et l’appropriation de milliers d’objets du patrimoine culturel du continent africain.

Chapeautée par l’ethnologue Marcel Griaule et l’écrivain Michel Leiris, la mission Dakar-Djibouti avait pour objectif déclaré de documenter des cultures africaines dont « l’authenticité », perçue dans leur pittoresque, était supposément menacée par les politiques coloniales. En réalité, plus de 3.000 objets — volés ou réquisitionnés — furent ramenés au Musée d’ethnographie du Trocadéro, accompagnés de 6.000 spécimens naturalistes, autant de photographies, une cinquantaine de restes humains, une vingtaine d’enregistrements sonores, et plus de 10.000 fiches de terrain issues d’« enquêtes » d’observation ou d’« interrogatoires ».

Très médiatisée et largement saluée à l’époque, l’expédition donna lieu à la publication par Michel Leiris, secrétaire de la mission, de son journal personnel sous le titre L’Afrique fantôme. Ce texte majeur, rédigé dans une écriture ethnographique introspective influencée par les surréalistes, documente avec lucidité les rapports de pouvoir entre colonisateurs et colonisés. S’il s’inscrit dans un système colonial, il en devient également l’un des premiers critiques. Le malaise, la culpabilité et l’emploi du terme même de « rapt » en témoignent. L’Afrique fantôme constitue ainsi un point de départ essentiel à la contre-enquête engagée par le musée du Quai Branly en 2020.

La contre-enquête constitue une tentative d’inversion des points de vue, visant à remettre en question le narratif établi par les membres de la mission. Il s’agit de rétablir un récit plus équilibré : d’une part en exposant l’ampleur matérielle du butin collecté, d’autre part en replaçant au premier plan la dimension coloniale fondamentale de l’expédition — trop souvent reléguée à l’arrière-plan malgré les prétentions humanistes et antiracistes qui l’ont accompagnée. Le musée du quai Branly a invité six chercheurs africains issus des quatorze pays traversés par la mission Dakar-Djibouti à se replonger dans les archives longtemps inaccessibles de l’expédition, tout en menant des enquêtes de terrain dans les localités concernées. Il s’agit notamment de Julien Bondaz, maître de conférences à l’Université Lyon 2, Claire Bosc-Tiessé, directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS, Hugues Heumen, professeur et directeur au musée national du Cameroun, Didier Houénoudé, professeur à l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin et directeur scientifique des collections de l’État de Saxe en Allemagne, Aimé Kantoussan, chargé de recherche au musée des civilisations noires à Dakar au Sénégal, Daouda Kéita, directeur général du musée national du Mali, Mame Magatte Sène Thiaw, chargée de recherche au musée des civilisations noires à Dakar au Sénégal, et enfin Sisay Sahile Beyene, professeur à l’Université de Gondar en Éthiopie.

Cette démarche a permis un réexamen critique et sémantique des pratiques de collecte : le vocabulaire même a été révisé, « acquisition » remplaçant « collecte » pour désigner des prises souvent forcées, et le terme juridique « dolosif » permettant la qualification les cas d’achats obtenus par tromperie. L’enquête vient confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà : la mission fut marquée par l’intimidation, le pillage et la violence symbolique, malgré son habillage scientifique. Elle permet aussi à certains pays, comme le Mali, de formuler des demandes de restitution étayées.

L’exposition « Mission Dakar – Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes » propose un parcours clair et chronologique, structuré autour de trois fils conducteurs : le contexte colonial, le déroulement de la mission et l’ampleur des objets prélevés, et enfin le travail de la contre-enquête. À travers des archives, des vidéos et des photographies contemporaines, le visiteur suit les pas des chercheurs africains sur les traces de la mission. Cette mise en récit équilibrée permet au visiteur de saisir l’importance de la reconnaissance mémorielle et de découvrir une histoire partagée, critique et documentée.

May Schiaretti