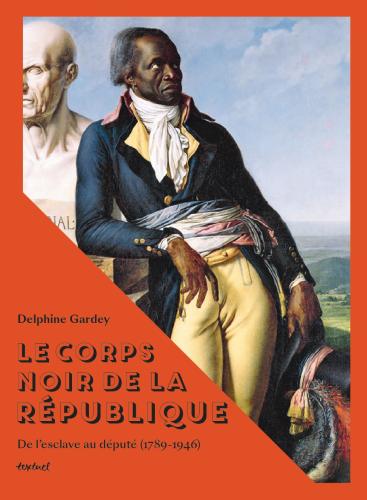

« Le corps noir de la République. De l’esclave au député (1789-1946) »

par Delphine Gardey

En tribune inédite cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, l’historienne et sociologue Delphine Gardey (Université de Genève) revient sur la publication de son dernier ouvrage Le corps noir de la République. De l’esclave au député (1789-1946) (Textuel, 2025). En retraçant de façon chronologique l’histoire inédite des parlementaires issus de l’empire colonial de France, elle apporte ainsi une contribution à un sujet riche et largement méconnu de l’histoire coloniale française dans le prolongement des travaux pionniers de Dominique Chathuant. À travers l’étude des conditions juridiques et politiques permettant la présence d’anciens esclaves, de « libres couleurs », de Noirs et de musulmans parmi les élus des assemblées parisiennes, cet ouvrage analyse les conditions de leur élection, leurs engagements politiques et leurs luttes contre l’Empire. Organisé en quatre grandes périodes allant de la Révolution française à la départementalisation, le récit met en lumière le paradoxe de l’« universalisme » républicain en interrogeant les notions de citoyenneté et de droit de représentation des sujets et des territoires colonisés, et les différenciations effectuées au sein de la même communauté des hommes. Richement illustré et documenté, il combine narration, études de cas et archives visuelles pour restituer ces parcours oubliés. En éclairant ce paradoxe d’une République à la fois émancipatrice et excluante, l’ouvrage propose une réflexion inédite sur la représentation, la citoyenneté et la possibilité d’une démocratie post-coloniale et paritaire.

Ce livre, intitulé Le corps noir de la République. De l’esclave au député (1789-1946), est dédié aux députés colonisés de France, et parcourt 150 ans d’histoire et d’enjeux politiques et sociaux, peu ou mal connus, de la Révolution française à la Libération et la départementalisation des « vieilles colonies ».

Si on dispose désormais d’une littérature historique conséquente rendant compte des enjeux en termes d’accès aux droits humains, civils et politiques des ressortissant-e-s des colonies des différents territoires français, personne ne s’est véritablement penché de façon systématique, sur le droit à représentation des sujets et des territoires colonisés sur le long terme de l’histoire républicaine et coloniale française. Et, plus particulièrement, sur la possibilité juridique et politique pour des hommes (puis des femmes à la toute fin de cette période – avec l’accès à la citoyenneté en 1944 et à la députation à la Constituante en 1945) non-Blancs-ches et colonisés-es d’être admis-es comme députés-es, législateurs et législatrices, membres de ce qui définit la forme républicaine et française du gouvernement représentatif.

Un livre antérieur (Gardey Delphine, Le Linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité et genre du politique à l’ère démocratique, Le bord de l’eau, 2015) proposait une anthropologie historique et genrée, de l’Assemblée nationale comme institution-clef du système démocratique français depuis 1789. Dans, Le Corps noir de la République, il s’agit de focaliser l’attention sur un autre paradoxe, au sens pointé par Joan W. Scott, de « l’universalisme » des Lumières et de l’histoire républicaine française. Il s’agit d’analyser ses dimensions « nocturnes », pour reprendre la formule d’Achille Mbembe, celles d’une République ayant produit, dès la Révolution française, une différenciation au sein même de la communauté des hommes (au sens du masculin et non de « l’universel ») – en produisant pour certains une égalité (ou une fraternité), mais non pour d’autres.

De Jean-Baptiste Belley à Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Eugénie Éboué-Tell, en passant par Cyrille Bissette, Melvil-Bloncourt, Blaise Diagne et une série d’inconnus ; de Saint-Domingue à Fort-de France, en passant par Saint-Louis du Sénégal ou Cayenne, ce livre propose une histoire inédite de ces législateurs-trices, de leurs origines, des conditions et contextes de leur élection, de leurs engagements et réalisations. Organisé en quatre parties chronologiques (Révolution française, 1848, IIIe République, Guerre et Libération), l’enquête suit leurs trajectoires, leurs convictions et aspirations, les luttes qu’ils (et elles) ont conduites, les réseaux qu’ils (et elles) ont constitué à Paris ou de part et d’autre de l’Empire, interroge leur fidélité à la République et au projet colonial, ainsi que leurs formulations critiques et luttes contre l’Empire, avec, en fin de période, l’affirmation des réseaux et solidarités pan-africaines et décoloniales auxquelles ils (puis elles) contribuent.

Au plan formel, le livre propose un dispositif original, largement documenté et illustré, permettant la lecture à plusieurs niveaux. En premier, une ligne narrative qui permet de situer les enjeux et événements principaux, les questions constitutionnelles, politiques, sociales et de race, propres à chaque période historique. En second, la possibilité d’approfondir des points forts ou des questions particulières par une série de focus consacrés à un fait historique, un personnage, un territoire, un débat ou un problème. Enfin, une place importante est faite aux documents : aux textes fondamentaux, aux écrits et aux dires de ces parlementaires, à leurs prises de position et à leurs engagements. Une iconographie abondante (une centaine d’images, documents d’archives, tableaux, portraits…) vient à son tour éclairer et rendre plus directement perceptibles les traces laissées par ces personnages, les lieux et environnements dans lesquels ils ont évolué, les réalités sociales et raciales qu’ils ont connues et incarnées, les causes politiques qu’ils ont défendues.

Ce livre n’a pas de précédent ni d’équivalent. Il apporte une contribution neuve à une histoire peu traitée et dont les enjeux politiques demeurent mal connus. Il interroge ce que « représenter », « délibérer », « produire la loi » veut dire dans un contexte républicain marqué de colonialité et de masculinité. Fort d’une histoire riche et largement méconnue, il se propose de nourrir la pensée et la possibilité d’une démocratie parlementaire post-coloniale et paritaire.

SOMMAIRE

Introduction

- Préambule

- Les mots pour le dire

- Usage de l’écriture inclusive

- Remarques sur l’iconographie

Première partie - DÉPUTÉS EN RÉVOLUTION : ESCLAVES ET LIBRES DE COULEUR

Chapitre 1. De l’esclave au représentant (1789-1794)

- Rompre avec l’Ancien Régime

- L’oubli des colonies ?

- Liberté à Saint-Domingue

Chapitre 2. La députation de Saint-Domingue et l’abolition de l’esclavage

- Le triomphe de l’égalité de l’épiderme

- L’abolition de l’esclavage

- Qui défend l’abolition à Paris ?

- Le lobby esclavagiste

Chapitre 3. Représenter les colonies de la Convention au Conseil des Cinq-Cents

- Quelles lois pour les colonies ?

- Premiers députés de couleur à Paris

Chapitre 4. De l’assimilation des colonies au retour de l’esclavage

- Les entraves à l’émancipation

- Rétablir l’esclavage par la force ?

Deuxième partie - SUFFRAGE ET CITOYENNETÉ UNIVERSELLE ? DÉPUTÉS DE 1848, AFFRANCHIS ET CRÉOLES

Chapitre 1. Le retour de l’Ancien Régime et des « spécificités » coloniales

- Le pouvoir confisqué

Chapitre 2. Revendiquer des droits pour les libres de couleur

- Justice et droits pour les libres

- Les abolitionnistes français

Chapitre 3. 1848 : l’affirmation d’un modèle républicain, abolitionniste et assimilationniste

- Schoelcher et l’égalité aux colonies

- De l’esclave au citoyen

Chapitre 4. Le baptême du suffrage universel aux Antilles (1848-1849)

- Campagnes électorales aux Antilles

- Les colonies privées de vote à la première élection présidentielle

- Oublier l’esclavage ?

- Cyrille Bissette et Alexandre Dumas en campagne

Chapitre 5. Une émancipation inachevée avant le retour à l’ordre colonial

- Économies plantationnaires et exploitation

- La seconde réaction bonapartiste

Troisième partie - REPRÉSENTANTS DES TERRITOIRES COLONISÉS AU TEMPS DE LA RÉPUBLIQUE COLONIALE ET DE L’INDIGÉNAT (1870-1940)

Chapitre 1. Quelle représentation coloniale pour quelle République ? La bifurcation algérienne (1871-1881)

- La chute du Second Empire

- Les communards et la question coloniale

- Les Algériens oubliés

- Qui peut voter dans les colonies ?

- Choisir parmi les « indigènes »

- Représentants des colonies à la Constituante de 1871

- Le credo schoelcheriste

- Contre « l’indigénisation » du Parlement

Chapitre 2. De nouveaux Français sans citoyenneté ni représentation (1880-1940)

- Supprimer la représentation du Sénégal ?

- Racisme et colonialisme

- Territoires et populations oubliées

Chapitre 3. Les Antillais : première élite politique de couleur et noire de France (1881-1914)

- Petite et moyenne bourgeoisie de couleur

- Faire campagne aux Antilles

- Députés, sénateurs et hauts fonctionnaires

- Négrisme et socialisme en Guadeloupe au tournant du siècle

- Une première affirmation de race ?

Chapitre 4. Assimilationnisme et patriotisme autour de la Grande Guerre : les années Diagne et Candace

- Blaise Diagne (1872-1934) et le Sénégal

- Gratien Candace (1873-1953) et la Guadeloupe

- Service militaire et citoyenneté

- Diagne et les « troupes noires »

Chapitre 5. Combattre pour la République et son empire ou combatre pour les colonies et la race noire ? Assimimilationnisme, indigénisme et panafricanisme

- Colonisés et Noirs de France pendant la Première Guerre mondiale

- Afro-Américains à Paris

- W.E.B Du Bois (1868-1963) et les députés français

- Le colonialisme de Diagne et Candace

- Des élus conservateurs

Chapitre 6. La génération d’après ? Foi républicaine et désir de changement

- L’entrée en scène de la Guyane

- Monnerville et le procès des émeutiers guyanais

- Du Front populaire à la montée des périls

- Députés et sénateurs de la Martinique

- Le triomphe de l’assimilation ?

Chapitre 7. Négritude et évolution vers des temps incertains (1930-1940)

- Humanisme, antiracisme et affirmation noire

- Maurice Satineau (1891-1960) et le Comité de défense de la race nègre

- Un renouveau culturel et politique : la négritude

- Les sœurs Nardal entre littérature et politique

- Négritude et universalisme

Interlude - 1789-1939 : CENT CINQUANTE ANS DE REPRÉSENTATION DES COLONISÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Chapitre 1. La représentation coloniale à la française : une expérience politique sans équivalent

- Républicains et d’outre-mer

- Géographie de l’expérience citoyenne

- Gérer la distance

- Émancipation et domination

- Encadrer les populations

Chapitre 2. Profils et parcours des députés colonisés des Chambres républicaines

- Devenir député

- S’implanter à Paris

- Brassages et fraternités de la Grande Guerre

- La professionnalisation des députés de couleur

- La doxa coloniale : diviser pour mieux régner

Quatrième partie – QUELLE LIBÉRATION ? DES PROMESSES AUX DÉSILLUSIONS (1939-1946)

Chapitre 1. Soldats et députés noirs et colonisés de France dans la guerre

- Le climat raciste des années 1940

- Des députés colonisés orphelins de la République

- Des élus compromis

Chapitre 2. Populations et territoires colonisés sous Vichy

- Dissidences antillaises : Césaire et Breton en Martinique

- Dakar sous Vichy

- Les Antilles mises au pas

- Endoctrinement et travail forcé à Madagascar

- Violences et répression coloniale en Indochine

- Liberté et souveraineté – mais pour qui ?

- Brazzaville : capitale de la France libre

Chapitre 3. Sortir du statu quo colonial : quelle citoyenneté et quelle souveraineté post-impériale ?

- Quelle citoyenneté en Algérie ?

- L’Assemblée consultative d’Alger

- Espoirs et déceptions en Algérie

- Des Antilles au Sénégal libérés

Chapitre 4. Sortir du statu quo masculin ? L’assimilation des femmes dans l’universel et le souverain

- La démocratie sans les femmes

- Les débats sur le suffrage féminin

- Des femmes dans les Assemblées consultatives provisoires

- Citoyennes ! Une révolution discrète

Chapitre 5. Un bricolage colonial et de genre : qui vote aux législatives de 1945 et 1946 ?

- Citoyen·nes et non-citoyen·nes

- Le stigmate du coutumier

- Représenter l’Afrique ?

- Une chambre à gauche et rajeunie

Chapitre 6. L’embellie : les élu ·es de 1945-1946 et la dynamique en faveur de l’égalité de genre

- Devenir députée

- L’égalité progresse

Chapitre 7. De nouveaux arrivants porteurs d’espérances ?

- Des députés indiens indépendantistes

- Des députés malgaches nationalistes

- Députés, Algériens et musulmans

- Le groupe des députés africains de l’Ouest et de l’Est

Chapitre 8. La fin d’un cycle : les élu·es antillais·es et la départementalisation des vieilles colonies

- La poussée communiste aux Antilles

- Femmes, Antillaises et députées

- La départementalisation en tête

- Les atermoiements métropolitains

Chapitre 9. Les élus africains en lutte pour l’universalisation des droits et des capacités des colonisé·es

- L’abolition du travail forcé

- Citoyenneté et autodétermination dans l’Union française ?

- Le retour du colonialisme

Conclusion