« La France a mangé mes enfants »

par Smaïn Laacher

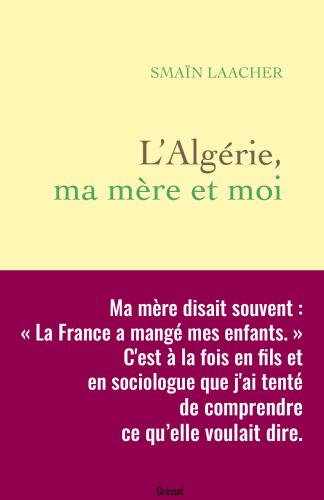

En tribune cette semaine pour le Groupe de recherche Achac, le sociologue Smaïn Laacher (Ined / CNRS-EHESS / Fondation Jean-Jaurès) revient sur l’exercice difficile auquel il s’est consacré dans son dernier ouvrage publié le 8 octobre dernier : écrire sur sa mère, décédée en 2023. Dans L’Algérie, ma mère et moi (Grasset, 2025), l’auteur cherche en effet à comprendre le lien – ou plutôt l’absence de lien – qu’il entretenait avec sa mère, algérienne de naissance et arrivée en France à 17 ans pour suivre son mari. L’écriture devient ainsi une enquête sur l’incommunicabilité inhabituelle, voire délictuelle, entre un fils et une mère, en explorant les fractures du langage qui peuvent naître entre deux générations, entre deux pays, entre deux mondes. « La France a mangé mes enfants » : une phrase qui résonne avec une force singulière. La phrase d’une mère figée dans l’imaginaire de son pays d’origine, l’Algérie, résignée à se voir dépossédée de ses enfants élevés dans une culture qui lui demeure étrangère. À travers le récit intime de la perte d’une mère, Smaïn Laacher pose son regard de sociologue sur les possibles déchirures de l’expérience migratoire et le brouillage des sens que peut provoquer le sentiment de déracinement.

Écrire sur soi ou ses proches, même en regardant ces derniers de haut et de loin, est un exercice particulièrement difficile. Certes, l’écriture est déjà une complication en soi. Mais il y a plus. Qu’est-ce qu’il faut dire ? Car ce que je dis livre des indications précieuses sur mes valeurs et sur mes goûts. Qu’est-ce qu’il ne faut pas dire ? Est-ce un choix assumé de garder le silence pour se prémunir d’éventuelles disputes avec autrui, proches ou non ? Lorsque ma mère (de sa naissance à sa mort elle restée uniquement algérienne de nationalité) est décédée en novembre 2023, j’ai pensé que je devais écrire un livre. Mais sur qui ? Tout de suite s’est imposée la conviction qu’il ne fallait pas que je fasse de l’écriture de ce livre un instrument thérapeutique.

Puis, ensuite, en y réfléchissant (très peu de temps, je l’avoue) je me suis dit que peut-être, par et à l’aide de l’écriture, je pourrais commencer à comprendre quels furent la nature des liens entre ma mère et moi, et surtout, pourquoi nous étions si éloignés l’un de l’autre. Que nous était-il arrivé à tous les deux ?

L’incommunicabilité, cette impossibilité douloureuse à converser, à laisser, par pudeur et faute de complicité linguistique, tant de choses dans l’indicible. Au fond, cette impuissance à causer, fut semblable à un acte de délinquance. Qu’est-ce à dire ? Et bien que ce qui aurait dû être fait ne l’a pas été. Et ce qui a été fait n’aurait pas dû être fait. Le mot « délinquant » qui nous vient du latin « delinquens » désigne ce qui est « delinquere » signifiant lui-même, non seulement « négliger » (au sens d’absence de réflexion, d’irréfléchi), mais également celui qui a commis un « délit ». Dé… préfixe, et lit : ce qui est hors de son lit, de sa position régulière. En anthropologie religieuse, le délit est le fait de transgresser un interdit.

Ce mot est très intéressant car son étymologie nous conduit directement à cet enjeu d’incommunicabilité dont je parle dans ce livre entre ma mère et moi. L’incommunicabilité est, ici, faire ce qui est contraire à la règle. Faire une « faute », faire par défaut. Et, par co-extension, c’est avoir le sentiment de faillir moralement, de manquer l’objectif, de s'égarer, de dévier, de se tromper ; de se perdre et en se perdant de se compromettre et de se déconsidérer.

Ma mère était partie de son pays natal, l’Algérie, très jeune, vers l’âge de 17 ans, rejoindre mon père qui était arrivé en France une année plus tôt. Un autre pays. Une autre terre, loin de celle qui la vue naître. Alors, l’inéluctable s’est produit. En restant loin de tout (son pays d’origine et son pays d’accueil), autrement dit, de gré ou de force en dehors du système de références de sa nouvelle société, les conséquences étaient prévisibles : plus rien ne pouvait être droit, il n’était pas possible que tout aille droit.

Au fur et à mesure que l’école s’emparait de ses enfants, faisant de ces derniers des « enfants français », des « enfants de la France », et donc de moins en moins les enfants de leurs parents, alors irréversiblement, inexorablement pour l’émigré(e) devenu immigré(e) tout commençait à « tourner à l’envers », tout allait sensiblement « de travers ». Ce qui se traduisait chez ma mère par des formules que j’ai mille fois entendue : « Le monde est tordu. », ou alors, la plus significative d’entre elles, celle-ci : « La France a mangé mes enfants. » Nous étions devenus, à ses yeux, les agents de la subversion.

SOMMAIRE

Devoir d'obéissance

La liberté

La confiance perdue

La religion

Deux pays

L'incommunicabilité, un acte de délinquance

Des mots et du silence

L'écriture sur ma mère

La fin