« De la mythologie du FESPACO »

par Olivier Barlet

Tout festival se nourrit de récits et légendes, et le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) ne fait pas exception. Depuis sa création en 1969, son histoire s’est construite entre mémoire collective, enjeux de reconnaissance et identité panafricaine. À l’occasion de l’ouverture de la 29e édition du festival, le 22 février 2025, Olivier Barlet, programmateur, membre du Syndicat français de la critique de cinéma et cofondateur de la Fédération africaine de la critique cinématographique, dévoile les coulisses du plus grand rendez-vous du cinéma africain. En tribune cette semaine, il partage son article paru initialement dans la revue Africultures, et éclaire la portée symbolique et politique de ce festival incontournable.

Tout grand festival a son mythe. Selon le dictionnaire Larousse, un mythe est un récit, une allégorie, un personnage ou une croyance qui exprime une idée ou une force. Abordons le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) sous cet angle pour voir combien cet appel à l’imaginaire était et reste nécessaire pour demeurer le plus grand festival de cinéma en Afrique.

Au départ, deux mythes en un

Alimata Salambéré, première présidente en 1969, tord le cou aux théories fantaisistes attribuant la création du Fespaco à quelqu’un d’autre que Claude Prieux, directeur du Centre culturel franco-voltaïque.1 Notons cependant qu’un groupe de cinéphiles du ciné-club du Centre présidé par René Bernard Yonli s’est impliqué dans la réalisation du projet.2 Inoussa Ousséïni indique que Claude Prieux y pense déjà lorsqu’il dirige le Centre culturel français de Saint-Louis du Sénégal, son poste précédent. Il avait associé au projet Paulin Soumanou Vieyra et Ousmane Sembène, lequel lui suggère de conserver l’idée du festival lorsqu’il est nommé à Ouagadougou et lui promet de lui ouvrir son carnet d’adresses international.3 Ainsi, dès le départ une double incertitude. D’une part, la durée du festival puisque de nombreux auteurs parlent à tort de la « Semaine du cinéma africain » alors que le programme indique « Festival de cinéma africain de Ouagadougou du 1er au 15 février 1969 ». D’autre part, le rôle d’Ousmane Sembène qui ne crée pas le festival mais y participe.

Deux mythes en un : d’une part, ramener le nom du festival à un petit événement en fait une initiative locale sans intervention extérieure qui aurait grossi d’elle-même – en somme une Afrique qui se lève sans béquilles ; d’autre part, Sembène n’est pas plus le père du Fespaco qu’il n’est celui du cinéma africain4 : Claude Prieux a mis en place un comité d’organisation de 16 membres rassemblant les forces vives et administrations nécessaires à un événement d’envergure5.

Qu’à cela ne tienne : pour le centenaire de sa naissance en 2023, un buste de Sembène est disposé juste à côté de l’entrée du siège du Fespaco pour que chaque entrant puisse lui tirer son chapeau. « Les vrais pères d’une action, c’est toujours compliqué. Le mythe, on le fabrique car les gens en ont besoin. Ce n’est pas volontaire », dit Filippe Savadogo, secrétaire permanent de 1984 à 1996.6 Le Fespaco ne porte son nom que depuis son institutionnalisation en 1972 mais cette édition est considérée comme la troisième, tandis que son appellation pour les deux premières éditions reste sujette à caution.

C’est de bonne guerre : il s’agit d’asseoir Ouagadougou comme le siège du festival panafricain, alors même que la concurrence est sévère : « Il nous fallait nous imposer comme le lieu du cinéma africain avant tout », ajoute Filippe Savadogo. La menace n’a jamais cessé : « Des pays africains s’apprêtaient à créer un festival de télévision africaine », indique-t-il, justifiant ainsi l’ajout du mot télévision dans le titre du festival. « Il y a même eu plusieurs tentatives pour nous prendre le Fespaco, certains pays ayant finalement créé de petits festivals en embuscade », se rappelle-t-il, non sans ajouter : « Mais le Burkinabè est tellement accueillant qu’il donne sa couchette et dort par terre. Les cinéastes l’ont bien compris. »

Il fallait ça pour compenser le désordre permanent dans l’organisation du festival. Dès 1976, l’organisation est telle que Sembène s’écrie : « C’est un fiasco et c’est extrêmement grave ! »7 Les problèmes d’organisation s’avèrent variables selon les éditions et d’inégale ampleur, mais restent récurrents, comme si le Fespaco n’avait jamais su gérer sa croissance. Sous la direction de Michel Ouedraogo, le chaos est à son comble, au point qu’on parle pour l’édition de 2009 de « Fespagaille » !8 Il attribue cela à la difficulté de mobiliser les fonds à temps et à « la lourdeur bureaucratique et administrative des procédures », appelant à l’autonomie institutionnelle du festival.9

« C’est une vieille demande mais il faudrait que la délégation ait une certaine liberté de mettre en place ses propres équipes. Les couacs ne proviennent pas d’une mauvaise volonté mais d’un manque d’information et de vision d’ensemble », indique Alex Moussa Sawadogo, délégué général du Fespaco depuis 2021.10 Car le fond du problème reste le fait que le Fespaco, comme les Journées cinématographiques de Carthage, est un des rares au monde à être un festival d’Etat, et donc, pour reprendre l’expression de Colin Dupré, une affaire d’Etat(s)11.

Yennenga, mythe fondateur

Il n’est pas neutre que dès 1972, le principal prix du Fespaco soit l’Étalon de Yennenga, référence à la princesse Yennenga, légende fondatrice de l’empire Mossi. Redoutable amazone et dirigeant la cavalerie royale, elle devint une chef de guerre indispensable, si bien que son père refuse toutes les offres de mariage. La belle Yennenga (la mince) fuit cependant sur son étalon. Elle rencontre Rialé, un jeune chasseur, avec qui elle aura un garçon, Ouedraogo (l’étalon). Une fois grand, elle l’envoie chercher le pardon du roi, ce qu’il obtient. Il revient avec des biens et des guerriers, ce qui permit de fonder le royaume mossi.

L’ancrage à Ouagadougou est ainsi affirmé en référence à cette légende qui reste très présente alors que jusqu’à la colonisation française, le centre du territoire actuel du pays était contrôlé par la confédération des royaumes mossis. Dans Le Galop d’Eléonore Yaméogo (2023), parodie documentaire sur l’esprit de compétition basée sur le mythe de Yennenga, le texte d’Aristide Tarnagda proclame : « Les génies jamais ne dorment ; sans compétition plus de génie, plus de gloire ; à tout empire il faut un génie ». Alors que les cinéastes rêvent au moins secrètement du trophée, le film appelle cependant à « se construire avec les autres et non contre les autres ». Le Festival aurait été compétitif dès 1970 s’il en avait eu les moyens, mais il se réclame depuis le début d’une unité de façade, elle-même parfaitement mythique vu sa pluralité : « le cinéma africain ».

Le mythe panafricain comme étendard

Ancré dans le titre du festival, le panafricanisme est donc au programme, alors même que ce concept tient du mythe dans une Afrique profondément divisée entre non-alignés et antennes occidentales, puis fragmentée voire atomisée. Pour les 50 ans du Fespaco, Alimata Salambéré insiste encore sur la dimension panafricaine : « Tenir haut le flambeau panafricain pour être présent dans la culture universelle », dira-t-elle au colloque en 2019, 12 mais sans préciser sa compréhension du concept. La solidarité panafricaniste fut de deux types : raciale et transnationale d’une part, internationaliste et anti-impérialiste d’autre part13. Cette différence entre une politique de la différence et une politique du semblable structure d’une façon vécue comme opposée la pensée du cinéma, en tant qu’expression artistique à visée populaire mais aussi porteuse d’une idéologie, en l’occurrence le discours décolonial et autocentré d’Alimata Salambéré il y a cinquante ans : « un cinéma africain qui parle aux Africains ; un cinéma africain réalisé par des Africains »14.

Si l’objectif est de « décoloniser les écrans »,15expression largement reprise, où doit se situer la rupture au niveau du Fespaco ? En 1982, Thomas Sankara estime encore dans son allocution d’ouverture d’un colloque que « le cinéma africain est encore colonisé » 16. Le festival programme depuis ses débuts des films situés en Afrique mais réalisés par des non-Africains (longtemps rassemblés dans sa section « panorama » et en 2025 dans la section « diversités ») ainsi que des films de la diaspora africaine, d’abord avec une large programmation en 1985 et la création en 1989 du prix Paul Robeson. Il fut supprimé en 2015, les films de la diaspora étant dorénavant sélectionnables en compétition. Il s’agit là d’une évolution significative, pour ne pas dire révolutionnaire : la catégorisation territoriale fait place à une appartenance globale à l’ascendance africaine. Cela permit à Freda de la Haïtienne Gessica Geneus de gagner l’Etalon d’argent en 2021, mais ce ne fut pas sans déclencher à nouveau des polémiques sur l’africanité des films. Le prix Paul Robeson fut dès lors rétabli en 2025, aussi pour mieux rendre compte des films des Amériques noires.

L’Histoire du festival est ainsi marquée par la question de l’origine des réalisateurs. Le Fespaco 1983 ne retient pas Le Courage des autres, film de Christian Richard, un coopérant français professeur à l’INAFEC, école de cinéma de Ouagadougou, réalisé en 1982 par une équipe entièrement africaine avec Sotigui Kouyaté dans le rôle principal. Il est produit par Cinafric, une ambitieuse société privée dirigée par Martial Ouedraogo qui a produit quelques films avant de faire faillite17. Il faut dire que le thème abordé dérangeait : les razzias opérées par certains Africains contre d’autres pour fournir leurs contingents d’esclaves aux navires négriers18, un sujet tabou car supposé excuser les horreurs perpétrées par les Blancs.

Lors du IIe congrès de la FEPACI à Alger, les cinéastes adoptent le 18 janvier 1975 une charte anti-impérialiste et panafricaniste qui est « dans le sillage de l’émergence transformatrice dans le cinéma mondial de cinéastes et théoriciens du Tiers monde »19. S’inscrivant contre « la domination et l’extraversion culturelle », elle appelle à « une culture populaire, démocratique et progressiste s’inspirant de ses propres réalités et répondant à ses propres besoins ».

À Niamey du 1er au 4 mars 1982, cinéastes, critiques, responsables gouvernementaux et experts se réunissent pour le premier colloque international sur la production cinématographique en Afrique. Les participants adoptent ce qu’il est convenu d’appeler le manifeste de Niamey20. Contrairement à la Charte d’Alger, le manifeste insiste sur le nécessaire environnement économique du cinéma : le développement de l’exploitation des salles, de la distribution, de l’infrastructure technique et de la formation professionnelle pour la viabilité des productions. Il doit être appuyé par les télévisions et par une coopération interétatique au-delà du niveau national. Billetterie, fiscalité, instances administratives, encouragement à l’investissement, législations adaptées sont abordés, ainsi que les coproductions. Les participants en appellent à des législations adéquates.

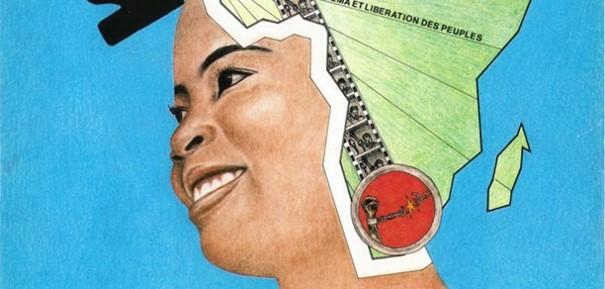

De l’idéologie à l’économie, le retournement est d’envergure, mais c’est l’époque où Thomas Sankara prend le pouvoir : le Fespaco sera pour cet icône du panafricanisme un instrument de sensibilisation. Comme Julius Nyerere, Sankara pense que l’Afrique doit se battre avec ses propres armes. Il faut pour cela occuper l’espace culturel et idéologique du cinéma, sous peine de laisser les adversaires s’en emparer. Les thèmes du Fespaco sont en 1985 « Cinéma et libération des peuples » et en 1987 « Cinéma et identité culturelle ». Une fois Sankara assassiné, le Fespaco, lui aussi « rectifié », revient à l’économie avec la thématique « Cinéma et développement économique » en 1989.

Cette période de « politisation sans précédent du Fespaco »21 amènera les cinéastes à afficher, Sembène en tête, leur solidarité avec le combat pour l’autonomie du peuple burkinabè en passant une journée sur le chantier du chemin de fer de Ouagadougou à Tambao que la banque mondiale avait refusé de finance22. Quant au nouveau délégué général du Fespaco nommé par Sankara pour l’édition 1985, Filippe Savadogo, il est persuadé que la survie du festival passe par « une promotion vigoureuse le hissant comme un vecteur essentiel de la diplomatie culturelle », ce qui implique de renforcer sa dimension continentale23.

Le panafricanisme du Fespaco est donc avant tout une logique d’unité, un appui à l’unité africaine intégrant de plus en plus la diaspora des afro-descendants, au diapason de cinéastes ne se bloquant pas dans la revendication folkloriste d’une origine mais retravaillant plutôt la place de l’Afrique dans le monde24. La réponse d’Abderrahmane Sissako à Idrissa Ouedraogo, président du jury en 2003, est à cet égard emblématique : alors qu’il lui remettait l’Etalon de Yennenga pour Heremakono, il lui dit : « J’espère que tu reviendras vers nous ! » Et Sissako de répondre : « Pour revenir il faut partir et moi je ne suis jamais parti » 25.

[1] Cabascabo, le film qui a pérennisé le FESPACO, entretien d’Olivier Barlet avec Alimata Salambéré, https://africultures.com/cabascabo-le-film-qui-a-perennise-le-fespaco-15294/

[2] Colin Dupré, Le Fespaco, une affaire d’État(s). 1969-2009, Paris, L’Harmattan, 2012 et Hamidou Ouédraogo, Naissance et évolution du FESPACO de 1969 à 1973, Chez l’auteur, février 1995.

[3] Inoussa Ousseini, « Hasard et nécessité dans l’invention du Fespaco », in Fespaco, Black Camera et Institut Imagine, Cinéma africain – Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle (Première partie « Le FESPACO : création, évolution, défis »), Ouagadougou, autoédition, automne 2020, p. 117-121.

[4] A mon humble avis, il fut davantage, face au besoin de chef, un « grand frère turbulent », pour paraphraser Erich Fromm, qu’un père protecteur.

[5] Wikipédia, « Festival de cinéma africain de Ouagadougou 1969 », https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_cin%C3%A9ma_africain_de_Ouagadougou_1969

[6] Histoire du Fespaco : entretien avec Filippe Savadogo, https://africultures.com/histoire-du-fespaco-entretien-avec-filippe-savadogo-15663/

[7] Bassirou Sanogo, La longue marche du cinéma africain : le FESPACO, étape essentielle de son développement au plan socio-politique et culturel, thèse de 3e cycle de sociologie, sous la direction de Francis Ball, Université de Paris 5, 1980.

[8] Olivier Barlet, « Fespaco 2009 : l’inquiétude » : http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=8467

[9] Bilan du Fespaco 2009, entretien d’Olivier Barlet avec Michel Ouedraogo, délégué général du Fespaco, http://africultures.com/bilan-du-fespaco-2009-le-vrai-avenir-du-fespaco-se-joue-dans-lautonomie-institutionnelle-8462

[10] Entretien d’Olivier Barlet avec Alex Moussa Sawadogo, http://africultures.com/entretien-avec-alex-moussa-sawadogo-delegue-general-du-fespaco-15295

[11] Colin Dupré, Le Fespaco, une affaire d’État(s). 1969-2009, Paris, L’Harmattan, 2012.

[12] « Colloque du cinquantenaire du FESPACO : panafricanisme et pérennisation », http://africultures.com/colloque-fespaco-14640/

[13] Cf. Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit, Paris, La Découverte 2010, p. 221 sq.

[14] Yacouba Traoré, Alimata Salembéré Ouedraogo, itinéraire et leçons de vie d’une femme debout, Ouagadougou, Editions Céprodif, 2019, p. 16.

[15] Ibid, p. 104

[16] Catherine Humblot, « Le cinéma africain et les ministres », Le Monde, 6 mai 1982.

[17] Manthia Diawara, African Cinema, Politics and Culture, Indiana University Press, p. 138.

[18] Josiane Scoleri, Le Courage des autres, Cinémas sans frontières, mai 2014, http://cinemasansfrontieres.fr/le-courage-des-autres/

[19] Imruh Bakari, Towards Reframing FESPACO, Black Camera: An International Film Journal, vol. 12, n°1 (Fall 2020), p. 289-300.

[20] Textes de la charte et du manifeste : Catherine Ruelle (dir.), Clément Tapsoba et Alessandra Speciale, Afriques 50 – singularités d’un cinéma pluriel, Paris, L’Harmattan, mai 2005, p. 303-310.

[21] Colin Dupré, Le Fespaco, une affaire d’État(s), 1969-2009, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 187.

[22] Amzat Boukari-Yabara, Africa Unite ! Une histoire du panafricanisme, Paris, La Découverte, 2014, p. 298.

[23] Filippe Savadogo, La dimension culturelle de la diplomatie : l’exemple du Fespaco, in : Fespaco, Black Camera et Institut Imagine, Cinéma africain – Manifeste et pratique pour une décolonisation culturelle, Ouagadougou, Auto-édition, automne 2020, p. 433.

[24] Cf. Olivier Barlet, « Du cinéma métis au cinéma nomade : défense du cinéma », in Afriques 50, singularités d’un cinéma pluriel, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 207-214

[25] Film Abderrahmane Sissako, une fenêtre sur le monde, de Charles Castella (52’, 2010).