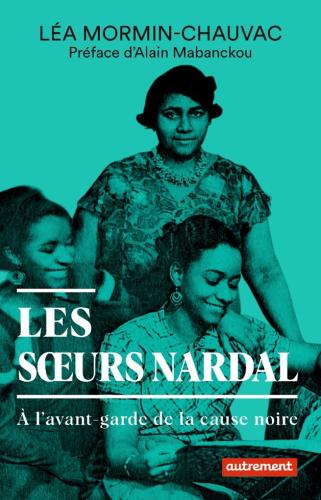

Les sœurs Nardal - À l’avant-garde de la cause noire

par Léa Mormin-Chauvac

Journaliste indépendante, scénariste et membre du comité éditorial de la revue féministe La Déferlante, Léa Mormin-Chauvac a coécrit le documentaire Les Sœurs Nardal, les oubliées de la négritude avec Marie-Christine Gambart pour France Télévisions en 2023. Les sœurs Nardal - À l’avant-garde de la cause noire s’agit de son premier ouvrage. Cette semaine, nous publions en tribune son introduction. Spécialisée des études décoloniales et féministes, elle retrace la vie de ces sept sœurs martiniquaises. Femmes de lettres, elles ont été gommées de l’histoire, pourtant elles ont été pionnière des luttes antiracistes et féministes. Les portraits de Paulette et Jane avaient déjà été mis en lumière dans l’exposition pédagogique Portraits de France du Groupe de recherche Achac. Cet ouvrage rend hommage à leurs vies et à leurs combats qui ne peuvent tomber dans l’oubli…

Dans le temps, c’était une des plus belles rues de Fort-de-France, dit-on de la rue Schœlcher, artère centrale de la capitale de la Martinique qui traverse la ville du front de mer au boulevard du Général-de-Gaulle. Le numéro 83 identifiait un coquet immeuble de trois étages, faisant l’angle avec la rue Gallieni. Identifiait : l’immeuble existe toujours, on ne peut plus vraiment dire qu’il est coquet. L’air marin a rongé ses murs à la peinture écaillée. L’humidité accélère le temps, en Martinique plus qu’ailleurs. On sait que l’on est peu face à lui. C’est une leçon d’humilité.

Il y a plus de cent ans, les passants pouvaient entendre des airs de piano et des rires de jeunes filles s’échapper des fenêtres de cet immeuble, constater un défilé d’invités, accueillis depuis le balcon par Paul Nardal. C’est l’homme qui, pendant plus de soixante ans, jusqu’à sa mort en 1960, a vécu dans la belle maison en bois, à l’architecture coloniale classique. Aujourd’hui, les bus stationnent en face du 83 sur une place qui porte son nom.

Premier ingénieur noir des Arts et Métiers, Paul Nardal était un homme respecté, de ces descendants d’esclaves qui se sont très rapidement élevés socialement au cours des décennies qui ont suivi l’abolition. Un homme dont le parcours forçait le respect de ses pairs, d’autant plus qu’il n’était pas mulâtre, comme l’immense majorité de l’élite foyalaise, mais bien noir, noir sans ambages. Paul Nardal avait sept filles, Paule, dite Paulette (1896), Émilie (1898), Alice (1900), Jeanne (1902), Cécile (1903), Lucie (1905) et Andrée (1910), nées de son union avec Louise Achille, figure de la bourgeoisie de Fort-de-France très investie dans des œuvres de charité et musicienne talentueuse. Si le nom de la famille Nardal est passé à la postérité et a dépassé les frontières de la Martinique, c’est grâce à l’aînée, Paulette, instigatrice oubliée de la négritude, ce mouvement littéraire et artistique majeur du XXe siècle, l’une des matrices intellectuelles des luttes d’indépendance des peuples colonisés. De la négritude, on a longtemps retenu les pères : le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon-Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. C’est sous la plume de ce dernier que le mot apparaît pour la première fois en 1935, dans les colonnes du journal L’Étudiant noir. Il en sera le plus célèbre des représentants, notamment grâce à son chef-d’œuvre, le Cahier d’un retour au pays natal, long poème à la gloire de la Martinique. L’historiographie aime les hommes providentiels, et retracer des aventures collectives semble prendre plus de temps qu’ériger des statues. Aussi, longtemps, le rôle des compatriotes de Césaire, ces sœurs Nardal, est resté confidentiel, circulant parmi la poignée d’universitaires occidentaux spécialistes de littérature africaine ou afro-américaine comme un sésame vers des informations précieuses sur le parcours des grands hommes.

Pourtant, c’est certainement grâce au salon littéraire qu’elles tenaient dans leur appartement du 7, rue Hébert, à Clamart (92), que la négritude a pu éclore. Inspirés par leurs échanges, les animateurs du salon de Clamart y créèrent La Revue du monde noir, dont les six numéros publiés de 1931 à 1932 constituent l’une des matrices intellectuelles de la négritude « telle qu’elle sera prônée par Césaire », selon l’un de ses biographes Georges Ngal. « L’importance de cette revue ne se prouve pas. Elle fut le lieu de rencontre de tous les écrivains et des mouvements panafricains en France : le Harlem New Negro [ou Harlem Renaissance], l’Afro-Cubanisme, le mouvement des Griots avec [l’écrivain et homme politique Jean] Price-Mars, l’Afro-Antillanisme à Porto Rico. » Claude McKay, Alain Locke, Langston Hughes, Jean Price-Mars, Félix Éboué, René Ménil, Jules Monnerot, etc. ; ces illustres signatures, poètes, philosophes, ethnologues, futurs politiciens et militants des droits civiques assurent la qualité de cette revue bilingue. En français et en anglais, elle évoque l’actualité politique et intellectuelle du monde noir, donne à voir des reproductions d’art nègre, selon le terme alors en usage, propose des traductions d’essais de sciences sociales et réunit l’essence de la négritude en donnant des outils à ses lecteurs noirs pour mieux se connaître et proclamer leur égalité avec les Blancs. Conscients des injustices racistes qu’ils subissent, les auteurs qui publient dans La Revue du monde noir entendent les dépasser grâce au savoir.

Matérialisation de leur solidarité raciale et de leur émulation intellectuelle, le salon de Clamart est animé par les sœurs Nardal, Paulette en tête, dont « le charme jouait le rôle de catalyseur. Avec son intelligence elle anima la revue, avec son charme son salon littéraire et les vendredis de R. Maran. Paulette Nardal et René Maran étaient, selon L.S Senghor, le feu sacré ». C’est Senghor justement qui, grand admirateur de René Maran, amena Aimé Césaire chez ce dernier, ou à Clamart. La relation du futur président du Sénégal avec le Martiniquais fut décisive, car c’est à travers lui qu’il entreprit le retour vers soi que constitue, pour un descendant d’esclavisés, l’exploration de ses racines africaines. Mais, à l’inverse de Senghor, Césaire prit rapidement ses distances avec La Revue du monde noir et le courant modéré qu’elle représentait, notamment face à Légitime Défense (1932). Seconde source essentielle de la négritude, cette revue d’obédience surréaliste et communiste, au ton bien plus radical, accorde une moindre place à l’évocation de l’Afrique. Toujours selon Georges Ngal, « ses contacts avec ce groupe ne semblent pas avoir été très étroits ». S’il admettait que La Revue du monde noir constituait un progrès grâce à son évocation du monde nègre, il la jugeait superficielle et trouvait ses animateurs « mondains » et « salonnards ». C’est pour cela que le compatriote des sœurs Nardal, tout en les connaissant très bien de son propre aveu, ne reconnut jamais leur apport, qu’il jugeait mineur. « Il est indispensable d’analyser cette revue pour mettre en lumière toute la dette de Césaire à son égard, bien qu’il en minimise l’importance », écrit pourtant son biographe. Paulette Nardal, elle, l’affirmait clairement : « Nos idées ont été reprises par Césaire et Senghor et dépassées et symbolisées par la notion de négritude. ».

En plus de la misogynie de leurs contemporains, la reconnaissance dont auraient pu bénéficier les sœurs Nardal de leur vivant a pâti d’un manque d’archive, la matière première des historiens et historiennes. Outre La Revue du monde noir, Paulette, Jane et Andrée Nardal ont écrit dans plusieurs publications, l’aînée poursuivant une carrière de journaliste dans les années 30, puis fondant à son retour à la Martinique La Femme dans la cité. Aucune anthologie de leurs articles ou de mémoires de leur vivant. Avaient-elles entamé ce travail ? Des journaux, de la correspondance des années 20 se sont-ils perdus au cours des déménagements entre Fort-de-France et Paris ? Avaient-elles conservé elles-mêmes des traces de leurs écrits, des souvenirs de ces années de collaboration avec l’intelligentsia noire à Paris ? On ne le saura jamais, puisque leurs documents personnels ont quasiment tous disparu dans l’incendie qui a détruit la maison familiale de la rue Schœlcher. Les rares archives qui permettent de retracer le parcours des sœurs Nardal sont ces périodiques dans lesquels leurs textes ont été publiés au cours des années 30, ainsi que les fonds épars conservés ou déposés aux Archives territoriales de la Martinique par leurs descendants, à l’inverse de la pléthorique documentation sur leurs homologues masculins, disponible depuis des décennies. Les sœurs Nardal ont donc lentement sombré dans l’oubli.

C’est en 2002 seulement que l’universitaire américaine Tracy Denean Sharpley-Whiting a signalé le rôle de Paulette Nardal dans un livre intitulé Negritude Women. La professeure en études francophones entendait y rendre leur place aux femmes ayant participé à la construction de ce courant intellectuel. Elle a ensuite rassemblé et traduit une anthologie des textes de Paulette Nardal, publiés sous le titre Beyond Negritude. « J’ai commencé à penser à Paulette Nardal et aux sœurs Nardal en général en lien avec le courant de la négritude à cause de Frantz Fanon, Martiniquais lui aussi. […] Fanon a été particulièrement influencé par Césaire, Senghor et Damas et leurs travaux sur la race, l’identité et la culture en France », se remémore l’Américaine. C’est donc en étudiant Fanon qu’elle découvre l’existence de La Revue du monde noir et du salon de Clamart.

Comme Sharpley-Whiting, plusieurs universitaires américains ont rencontré les Nardal au cours de leurs recherches sur les mouvements intellectuels comme le panafricanisme ou la négritude qui agitaient le Paris noir des années 20, ou en retraçant les parcours de Fanon, Césaire, Senghor ou Damas. Parmi eux, il faut citer Brent Hayes Edwards, qui a travaillé sur la circulation des idées au sein des diasporas noires à Paris, ou Jennifer Boittin, spécialiste de la capitale de l’Empire français colonial et de l’attractivité à l’échelle mondiale qu’elle exerçait durant l’entre-deux-guerres. Malgré leur travail, l’apport des Nardal est encore resté sous-estimé jusqu’à la fin des années 2010, où la conjonction de plusieurs actions militantes et de ce travail universitaire patient a fait qu’aujourd’hui, les noms des sœurs Nardal reviennent régulièrement quand on parle de la genèse des féminismes noirs et de la négritude. Ceux de Paulette et Jane, particulièrement. De la sororie Nardal, elles sont celles qui se sont publiquement impliquées dans ce combat pour l’égalité des peuples qu’elles nommaient cause noire, celles qui ont le plus écrit aussi. Cette biographie abordera donc particulièrement l’essor des pensées antiracistes dans les années 20 et 30 à Paris et la participation des deux sœurs à ce mouvement.

C’est parce que mon travail de journaliste consistait précisément à couvrir les pensées féministes et décoloniales pour les pages Idées de Libération que j’ai entendu parler en 2018 de Paulette Nardal, suite à la parution d’un livre d’entretiens. De 1974 à 1975, rentrée en Martinique et devenue directrice de la chorale Joie de Chanter, elle s’est confiée à un jeune fonctionnaire métropolitain qui en était membre, Philippe Grollemund. Correspondant de presse du Monde, le jeune homme passait parfois ses appels au journal depuis le domicile de Paulette Nardal, proche de la préfecture où il exerçait son service national en tant que VAT. Il avait interrogé cette dame diminuée dont la stature laissait deviner qu’elle avait autrefois mené plusieurs vies. Ce n’est qu’en 2016 qu’il a retrouvé ces cassettes, assorties de retranscriptions manuscrites minutieuses, qu’il pensait avoir égarées au gré des déménagements. Fin 2018, l’ancien choriste faisait enfin paraître ces entretiens rassemblés sous forme de mémoire. La publication de Fierté de femme noire coïncidait alors avec une période de visibilisation en France des pensées et militantismes féministes noirs et afro-féministes, grâce à des artistes et universitaires comme Kiyémis, Laura Nsafou dite Mrs Roots, Amandine Gay, Rokhaya Diallo, Alice Diop, Silyane Larcher, Maboula Soumahoro ou Fania Noël. Parallèlement, à la Martinique, l’avocate Catherine Marceline a fondé l’association Paulette Nardal au Panthéon, qui milite comme son nom l’indique pour la panthéonisation de Paulette Nardal. Au cours de la même année 2019, Libération a consacré une double page à Paulette Nardal, la Collectivité territoriale de Martinique a dédié un colloque au travail des sept sœurs, et la maire de Paris Anne Hidalgo a baptisé une promenade du 14e arrondissement de Paris à leur nom. Dans les années qui ont suivi, le travail des sœurs Nardal a bénéficié de ce grand geste actuel de redécouverte de notre patrimoine, notamment initié par des militantes féministes qui, utilisant le terme de matrimoine, rappellent que l’Histoire n’a pas été seulement faite par les hommes qui l’ont écrite. Des hommes majoritairement blancs, mais pas seulement, puisque les mouvements noirs comme la négritude n’ont pas échappé à ce processus d’invisibilisation : parce qu’elles étaient des femmes, sans doute, la contribution des sœurs Nardal a été minorisée par leurs pairs et reconnue tardivement. La personnalisation des luttes a également érigé Césaire en statue dont l’ombre dissimule ceux qui travaillaient à ses côtés. Ce phénomène dépassait sa propre personne, il le subissait certainement aussi. Il n’empêche que, vingt ans après son décès, la Martinique semble arrêtée au moment du débat ouvert par le poète. Qui sommes-nous ? interrogeait-il fondamentalement.

Ce texte a été écrit en 2023. Cette année-là, des drapeaux rouge-vert-noir ont été hissés aux frontons de certaines mairies et collectivités martiniquaises. À l’initiative de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM), les Martiniquais ont élu ce drapeau révolutionnaire, chargé d’histoire et de symboles, pour les représenter. La CTM a également proposé le vote d’un hymne et fait du créole la deuxième langue officielle de l’île, bien que cette décision ait été ensuite retoquée par le Conseil d’État. L’hymne, le drapeau, la langue sont les attributs d’une nation. La Martinique est traversée par un grand mouvement de construction d’une identité et d’un récit nationaux, similaire en bien des points, il me semble, à celui de décolonisation culturelle qui a été amorcé dans les années 60 et 70, après le constat de l’échec de la départementalisation de l’île défendue par le député Aimé Césaire. Pour produire un récit national, il faut des événements, mais aussi des personnalités… comme Paulette ou Jane Nardal. C’est en cela que travailler sur les sœurs Nardal et leur oubli implique d’essayer de comprendre comment se construit le récit mémoriel martiniquais. Leur histoire puis leur invisibilisation racontent l’état de la mémoire de la Martinique, de l’histoire intellectuelle, politique et sociale de l’île et de sa transmission.