« Paris en effervescence. 2024 comme 1924 »

par Yvan Gastaut

100 ans après les Jeux Olympiques de 1924, Paris accueille de nouveau cet événement international majeur. Entre 1924 et 2024, comment la capitale se prépare-t-elle pour accueillir les festivités ? Yvan Gastaut, maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, livre cette semaine en tribune le récit des longs préparatifs entre craintes, impatience et engouement chez les Parisiens. Alors que la capitale s’apprête à recevoir quelques centaines de milliers de personnes, une question persiste : sommes-nous prêts ? Pas d’inquiétude, les Jeux de 1924 suscitaient déjà les mêmes appréhensions…

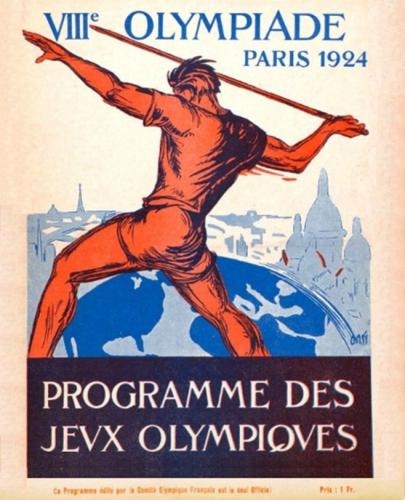

Si les Jeux de Paris en 1924 sont considérés comme un bon cru olympique, sa préparation n’a pas manqué de provoquer des polémiques, inquiétudes et critiques. Et si le coup d’envoi officiel est fixé au 5 juillet 1924 avec la cérémonie d’ouverture, les réjouissances ont commencé bien plus tôt, début mai avec les tournois de rugby puis de football ainsi que les compétitions de polo et de tir. Alors que les premières olympiades d’hiver viennent à peine de se terminer à Chamonix, la France entière se projette immédiatement sur ce qui représente un événement de taille, la VIIIe Olympiade qui fera de Paris le centre du Monde. Cette compétition ne laisse personne indifférent avec au cœur de l’organisation le Comité olympique français (COF) qui, créé en 1894 (et qui ne deviendra le CNOSF qu’en 1972), sous la présidence de Justinien Bretonneau-Clary auquel Pierre de Coubertin a passé la main en 1913. Né en 1860, ce champion de tir ayant obtenu une médaille de bronze aux Jeux de 1900 est devenu un dirigeant omniprésent du sport français.

Au cours de ces derniers mois de préparatifs, la tension monte, des questions se posent et les journalistes se mobilisent parfois pour encourager, souvent pour dénoncer le projet, au diapason de Parisiens quelque peu déboussolés par le gigantisme de l’événement. Et même si les Jeux s’annoncent comme un grand moment, une excellente « caisse de résonance » pour la France, les Parisiens sont sommés de faire preuve de patriotisme en souffrant de ne pas pouvoir vivre normalement pendant les événements. Le prix des places, comme en 2024, est jugé totalement scandaleux et provoque de fortes mobilisations.

Trois éléments suscitent l’inquiétude sur la bonne tenue de Jeux : les élections législatives en France (qui verront l’arrivée au pouvoir du « cartel des gauches ») ; les difficultés diplomatiques, notamment avec l’Allemagne seule Nation indésirable à Paris après les Jeux d’Anvers en 1920 ; enfin le mauvais niveau des athlètes français. Sur ce dernier point que le bât blesse. Il est vrai que la France est venue plus tard au sport que dans les autres « grands » pays européens. Mais finissant 6e avec 38 médailles dont 13 en or, elle ne subira pas les sarcasmes craints.

En outre, alors que la France connaît alors une forte crise du logement, le COF recherche activement des solutions de logement. Le 4 mars, un grand rassemblement réunit les hôteliers à la salle Wagram sous la houlette de la chambre syndicale des hôteliers. L’expulsion des étudiants de leur logement est à l’ordre du jour, car il faut préparer le logement des étrangers. La question de l’alimentation suscite un lot d’angoisse sur les Parisiens risquant d’être affamés pendant la Jeux avec des grèves annoncées chez les cuisiniers.

Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues pour les Jeux parmi lesquelles beaucoup sont d’un niveau social élevé. La participation américaine battra tous les records tant au niveau des athlètes que du public. L’arrivée de paquebots sur les côtes françaises se multiplie à partir du printemps. Mais cette présence américaine et plus largement anglaise, néerlandaise, scandinave ne fait pas que de heureux. Une pointe de racisme et de « touristophobie » s’exprime sur le mode « les Français ne sont plus maîtres chez eux, comme dépossédés ».

La crainte de bandes de malfaiteur étrangers vient ajouter une dimension supplémentaire à la xénophobie. Il est vrai que des voleurs « internationaux » sont arrêtés : deux Hongrois et un Roumain comptant profiter des Jeux pour multiplier les vols à la tire mais nous sommes loin du terrorisme craint pour 2024.

Si Paris est au centre, une autre ville se profile pour les Jeux : Colombes, commune d’à peine 30 000 habitants au nord-ouest de la capitale. C’est là que se situera le centre névralgique des Jeux avec en particulier le premier grand stade de l’histoire de France avec une capacité de 60 000 places. Mais Colombes, choisi après bien des vicissitudes seulement en 1922, est bien loin du centre de Paris. A quelques semaines des Jeux, toute la ville s’apparente à un vaste chantier qui la fait entrer dans une curieuse modernité. Cerclé par une grande palissade, une nouveauté jouxte le stade. Il s’agit d’un village olympique, le premier de l’histoire, constitué de maisonnettes en bois couvertes de tuiles inspirées des cottages anglais.

Mais les Colombiens se laissent aller à une grogne face à cette soudaine notoriété : quotidien bouleversé et contrarié, déplacements compliqués, désagréments permanents. On craint les « grandes bousculades » avec des embouteillages monstres prévus autour du stade, mais aussi l’engorgement des voitures à la sortie de Paris, porte de Champerret, qui mène directement à Colombes. 30 000 voitures feront chaque jour (6 000 par heure) le parcours Paris-Colombes pendant les Jeux sur une route de « moyenne largeur » sur laquelle on demande de supprimer les passages à niveau entre la gare Saint-Lazare et Colombes.

Bien avant la cérémonie d’ouverture, les Jeux ont déjà commencé le 3 mai par le tournoi de rugby puis le tournoi de football (du 15 mai au 9 juin) ainsi que le polo et le tir. La première journée de rugby voit la France écraser la Roumanie, sans enthousiasme, dans les tribunes bien garnies de Colombes, le dimanche 5 mai. Mais le rugby n’a pas bonne presse en 1924 : on se plaint du comportement des joueurs qui n’hésitent pas à user de la violence mais aussi des spectateurs qui crient, hurlent et se battent de manière inconsidérée. Ainsi, des bagarres ont lieu à Colombes entre spectateurs lors de la finale olympique France-USA que les Français perdent sans grand suspense (3-17). Gestes intempestifs, insultes, Américain de Paris blessé à coups de canne, hymne américain conspué, bordées de sifflets et d’insultes récurrentes, bagarres dans les tribunes : l’intolérance est partout. Ces débordements largement commentés auront une conséquence majeure : le rugby disparaît durablement des disciplines olympiques.

Le tournoi de football, en revanche, laisse une bien meilleure impression. Le spectacle est au rendez-vous. Dans un stade de Colombes plein, la France est écrasée en quart de finale par l’Uruguay (1-5). Avec ces compétitions, les Jeux ont déjà commencé. Dans les rues du « Paris olympique » c’est la fête avec une publicité qui s’étale partout comme le montrent divers reportages d’ambiance dans les journaux : cartes postales olympiques, lunettes fumées de l’athlète, canne olympique et partout des drapeaux « comme en 1918 ».

Nous voici le 5 juillet, la cérémonie d’ouverture présidée par Gaston Doumergue qui déclame la phrase traditionnelle est accompagnée d’une allocution du comte Clary puis d’une sonnerie aux trompettes, d’un lâcher de pigeons avant que Géo André ne prononce le serment olympique sur fond de quatre musiques militaires. Quelques têtes couronnées sont remarquées autour de Pierre de Coubertin : le prince de Galles, le prince régent de Roumanie, le prince de Serbie, le maharadja de Kapurthala mais aussi le négus d’Éthiopie Haïlé Sélassié. Musique, fanfare puis La Marseillaise entonnée par 700 choristes, défilé : les Jeux peuvent commencer.